Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

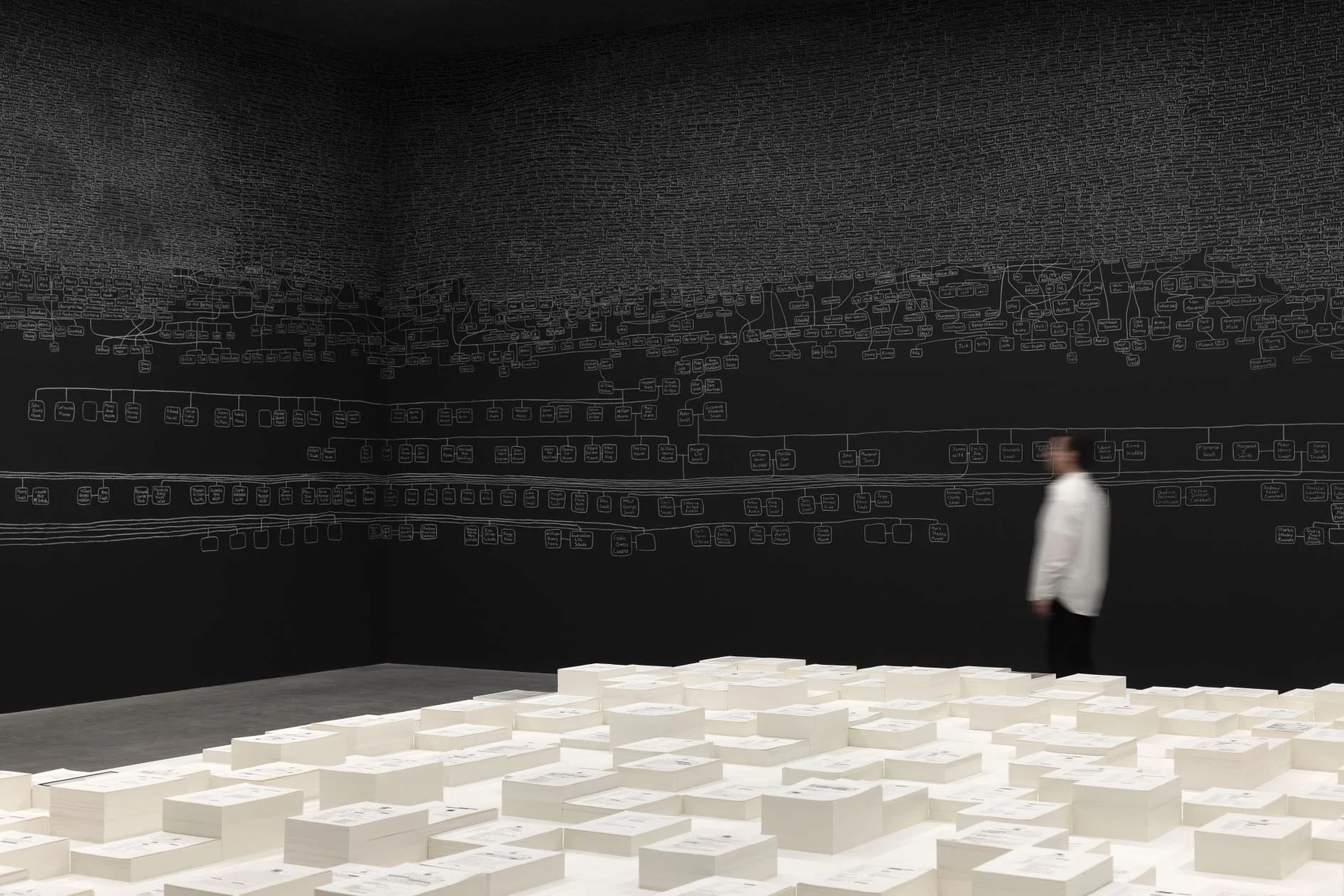

Entrando nel Padiglione dell’Australia della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia, dapprima, ci si sente smarriti. E’ questione di qualche secondo, il tempo necessario agli occhi per adattarsi alla penombra dell’ambiente accentuata dal bianco e nero dell’installazione di Archie Moore. Poi si vedono i candidi volumi scultorei al centro della sala e via via l’acqua che li circonda e pian piano anche il groviglio di segni che invade i muri. Solo la fenditura alla base delle pareti del grande ambiente firmato dallo studio di architettura di Melbourne Denton Corker and Marshall, come una luminosa scheggia verde-azzurre, ricorda a chi entra di essere ancora in laguna, per giunta, nel pieno della bella stagione. Con il suo vago odore di lavagna e carta stampata, il silenzio che riempie il vuoto dolente, “Kith and Kin”, l’installazione che si è aggiudicata il Leone d’Oro per le Partecipazioni Nazionali (facendo di Moore il primo artista australiano a portare in patria il prestigioso riconoscimento), non fa sospettare una simile collocazione spazio-temporale. D’altra parte si tratta di un memoriale, opera che per definizione implica la perdita.

Ed è proprio il lutto, sotto forma di pile e pile di documenti dattiloscritti, ad invadere il campo visivo di chi entra nel Padiglione Australia. Si tratta dei rapporti redatti da vari medici legali per documentare la morte di 557 aborigeni in custodia della polizia dal 1991 ad oggi (i nomi sono cancellati). Alcuni di questi documenti fanno riferimento alla storia personale dell’artista (c’è la storia del suo prozio che uccise accidentalmente un uomo durante una lite per il magro salario e dei suoi nonni cui vennero negati dal protettore degli aborigeni i diritti di cui godevano tutti gli altri cittadini). Chili di carta che Moore ha raccolto e disposto gli uni accanto agli altri, posati su una sorta di enorme tavolo, che li innalza appena al di sopra dell’acqua intorno a loro. L’effetto non è molto dissimile (fatte le dovute distinzioni di scala) da quello del Memoriale dell’Olocausto di Berlino, il rettangolo d’acqua poi richiama alla mente pure il World Trade Center Memorial di New York. Ma il lavoro dell’artista nato nel Queensland non si limita ad essere dolente, e riflette tutta l’amarezza che i dati impietosi sulla carcerazione di indigeni australiani possono suscitare: “Siamo il 3,8% della popolazione, ma il 33% della popolazione carceraria- ha detto a The Guardian - E gli aborigeni vanno in prigione più facilmente per reati banali come gettare rifiuti o bere in pubblico”.

Le pareti e il soffitto del padiglione sono state invece interamente ricoperte da un fitto groviglio di nomi legati l’uno all’altro. Si tratta di un albero genealogico speculativo che, secondo Moore dovrebbe risalire addirittura di 65mila anni. Fino a un passato talmente remoto che ci lega gli uni agli altri: "Sto cercando di includere tutti nell'albero- ha detto, sempre nella stessa intervista- perché se torni indietro di 3.000 anni abbiamo tutti un antenato comune”. Mentre la curatrice Ellie Buttrose l’ha paragonato a una “mappa celeste”. Per costruirlo, Moore, ha fatto effettivamente ricerche d’archivio, tra i suoi parenti, all’interno della sua comunità e i gruppi di persone ad essa collegati, ma poi ha lavorato sostanzialmente sulla data in cui si pensa siano esistiti i primi australiani (pare siano uno dei popoli più antichi del mondo) e ha inserito antenati sia reali che ipotetici. “I sistemi di parentela aborigeni- ha spiegato durante la cerimonia di premiazione- includono tutti gli esseri viventi dell’ambiente in una più ampia rete di interrelazione. La terra stessa può essere un mentore, un genitore o un figlio”. Tuttavia nell’albero genealogico ci sono dei buchi che corrispondono ad epidemie, lacune nella conoscenza, massacri e disastri naturali.

Moore ha tracciato a mano con il gesso l’albero genealogico che occupa le pareti (trasformate in lavagne alte 5 metri e lunghe 60) e il soffitto del padiglione. Da solo, in un esercizio d’artigianato monumentale, in bilico tra meditazione e scoperta di se. Gli sono stati necessari mesi di lavoro per terminare.

“Siamo tutti uno- ha aggiunto alla cerimonia- e condividiamo la responsabilità di prenderci cura di tutti gli esseri viventi, ora e in futuro”.

Il titolo dell’installazione “Kith and Kin” (“Amici e Parenti”) fa proprio riferimento a questo.

Classe 1970, dal carattere riservato, di madre Kamilaroi /Bigambul e padre britannico (che ha tuttavia perso prestissimo rimanendo all’interno della cerchia famigliare materna durante tutto il periodo della formazione), Archie Moore, è stato il secondo artista aborigeno a rappresentare l’Australia. Lavora spesso con materiali effimeri (come gesso e fogli di carta), rievocando la propria infanzia. Ma afferma di non farlo per nostalgia: “Se la nostalgia- ha detto alla giornalista Paris Lettau lo scorso anno- è il desiderio di tornare a un periodo precedente della vita, non credo di averla a meno che non sia per capire chi sono adesso”. In passato ha ricostruito interamente le stanze della casa di quando era bambino, per “mettere lo spettatore nei miei panni, permettergli di vivere la mia esperienza”. Con tanto di odori come quello di sapone igienizzante (la madre aveva paura che le togliessero i figli perché poco puliti, quindi li lavava continuamente). Ma ha anche lavorato con un maestro profumiere per ricreare una serie di fragranze della sua infanzia, come il profumo di grafite, quello di suo padre e delle sue zie. Rilegge poi simboli come le bandiere. La forza della sua opera, che parla spesso di razzismo ma anche della ricerca di sé stessi, sta nella capacità dell’artista di riuscire a sovrapporre perfettamente le proprie memorie con il passato collettivo ed utilizzarle per influenzare il futuro.

“Kith and Kin”, lo straordinario (nonché premiato col Leone d’oro) Padiglione Australia di Archie Moore rimarrà ai Giardini per tutta la durata della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia, “Stranieri-Ovunque- Foreigners Everywere” (cioè fino al 24 novembre 2024).

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial

Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial