Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Delle figure metalliche fatte di ossa (in realtà un solo osso; l’osso ioide ripetuto più e più volte), con teste canine disarticolate, danzano intorno a una trivella. Forse lo fanno perché quella è la loro religione, o perché stanno celebrando un culto oscuro; chissà. Quel che è certo è che ricordano un po' Terminator e un’era ormai lontana del cinema fantascientifico, sono anche simili a cartoni animati pre-digitali o a inquietanti dipinti medioevali, eppure fanno pensare al futuro. Ed è proprio in questo mix di storia dell’arte (e delle immagini in generale), considerazioni sul presente e suggestioni futuristiche, che sta il fascino della scultura di Giulia Cenci.

Nata nell’88 a Cortona (a sud della Toscana), dov’è tornata a vivere e ha stabilito il suo laboratorio dopo aver studiato a Bologna ed essersi affinata in Olanda, la signora Cenci ha recentemente inaugurato il nuovo spazio espositivo, Project Space, all’interno di Palazzo Strozzi di Firenze, con una sua personale intitolata “The Hollow Men”.

Il Project Space, riservato ad artisti già relativamente affermati ma molto meno delle star che espongono al piano nobile (in questo momento, per fare un esempio, lì c’è Tracey Emin, cui seguirà un tuffo nel passato con Beato Angelico), ha una posizione privilegiata perché vi si accede direttamente dal cortile del palazzo rinascimentale. E si affianca a quest’ultimo, alla Strozzina (cioè all’antica cantina) e al già menzionato piano nobile, nel carnet di offerte espositive del museo fiorentino.

“Con il nuovo Project Space - ha dichiarato il curatore e direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino- apriamo a Palazzo Strozzi un nuovo spazio di riflessione e produzione per il contemporaneo. Inaugurare questo spazio con un progetto di Giulia Cenci significa affermare l’urgenza di una pratica che unisce profondità concettuale e potenza visiva, in cui la materia artistica diventa espressione della condizione contemporanea”.

Giulia Cenci però a Palazzo Strozzi aveva già esposto. Era, infatti, una degli oltre 50 artisti collezionati da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo le cui opere hanno composto la collettiva del 2023 “Reaching for the stars”. La più giovane, in mezzo a colleghi famosi come Maurizio Cattelan, Tracey Emin o Damien Hirst. Del resto la signora Cenci ha dichiarato di aver trovato il sostegno della signora Sandretto Re Rebaudengo fin dagli esordi della sua carriera. Probabilmente anche il marito di quest’ultima (e co-fondatore insieme a lei della fondazione per l’arte contemporanea torinese) che presiede l’associazione dei maggiori produttori nazionali di energie rinnovabili, avrà apprezzato il lavoro di Giulia Cenci che trova nell’ambientalismo un tema ricorrente.

Giulia Cenci ha poi avuto l’onore di essere intervistata da Maurizio Cattelan (del quale alcune opere, proprio adesso, sono esposte a Bergamo in una mostra diffusa).

Un'altra donna italiana cui la signora Cenci deve molto è invece Cecilia Alemani, che l’ha inserita prima ne’ “Il Latte dei Sogni”, la Biennale di Venezia da lei curata, e poi nella programmazione di eventi d’arte pubblica della High Line di New York (parco sopraelevato ricavato da una ex linea ferroviaria di cui la signora Alemani è direttrice e curatrice capo). Nel primo caso l’artista italiana ha presentato una danza macabra horror (“Danza Macabra”), mentre nel secondo si è affidata a una foresta crepuscolare e mutante (“Secondary Forest”).

Anche “The Hollow Men” volendo ben vedere è aperta da una danza macabra, cui segue uno spazio più contemplativo (e spettrale) fino a concludersi con un momento di fusione tech-gotico. Qui però la poesia di “Secondary Forest” e la violenza della scultura sospesa esposta alla Biennale del 2022 si stemperano nel ritmo sincopato evocato dalle opere e in un tocco di ironia che, a momenti, spezza la cupa lettura della realtà che restituiscono (almeno nella prima sala).

Per realizzare questo progetto site-specific la signora Cenci si è ispirata, come suggerisce il titolo della mostra, al poema di Thomas Stearns Eliot “The hollow men” (che in italiano è “Gli uomini vuoti”). “Nel mio processo creativo parto spesso dalla poesia- ha detto- specialmente quando cerco un riferimento che mi guidi nella narrazione, nel titolo e nella parte scritta del mio lavoro”. Ha anche spiegato che: “The Hollow Men di T. S. Eliot parla di una comunità traumatizzata dopo la guerra, incapace di credere ai valori che l’avevano caratterizzata, in un’assenza di moto, di pensiero, di vita”.

Per quanto il lavoro di Giulia Cenci sia saldamente analogico (talmente tanto che per realizzarlo usa materiali di scarto, spesso pezzi di macchinari agricoli ma anche ex-sedili per auto e cabine doccia) ha qualcosa di futuristico, che spinge gli addetti ai lavori a parlare di post-umano nel descriverlo. Lei in merito ha detto: “Le mie sculture parlano di ibridazione e transitorietà nel mondo contemporaneo”. Oltre a fare un ampio uso di temi come caducità, violenza e alienazione.

Le opere che compongono “The Hollow Men” sono state influenzate dalle sale in cui adesso si possono ammirare. La signora Cenci, infatti, ha spesso dichiarato di dare molta importanza ai sopralluoghi (di solito ne fa diversi ed è meticolosa nel prendere nota delle caratteristiche dello spazio). Ma, vista la storica bellezza dell’edificio, in questo caso, ha tenuto conto anche della struttura del palazzo. Le opere, ha affermato: “Si confrontano con un'architettura solida, storica, apparentemente immutabile come quella di Palazzo Strozzi. È in questo attrito che si è generato qualcosa di vivo: un dialogo tra tempo, materia e percezione”.

Non è chiaro invece se Giulia Cenci sapesse fin dall’inizio cosa avrebbe occupato il cortile. Ma il dialogo tra la carnalmente pesante scultura monumentale di Tracey Emin e le scheletriche figure di Cenci, che danno l’impressione di avere l’argento vivo addosso anche se sono ferme, è molto riuscito.

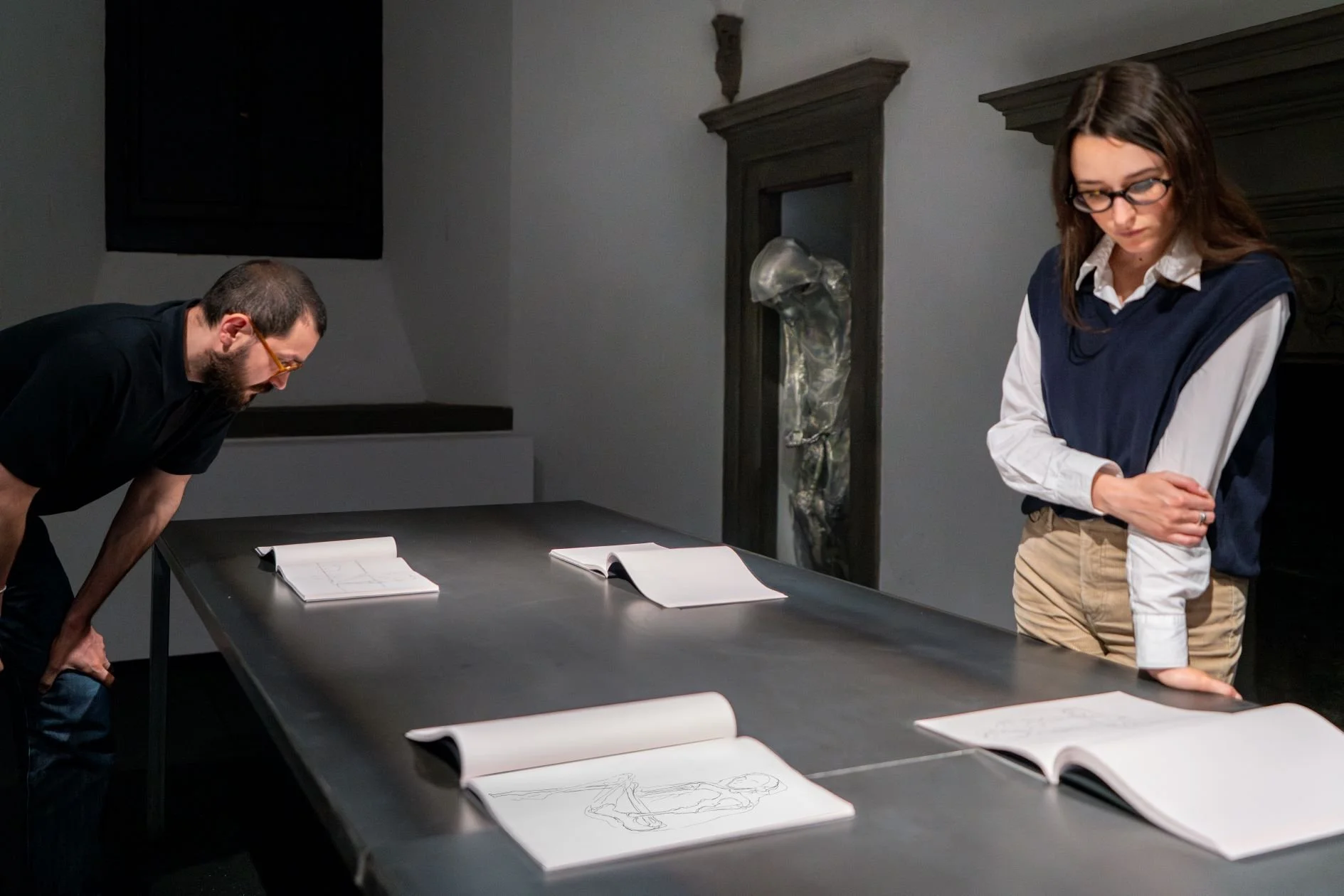

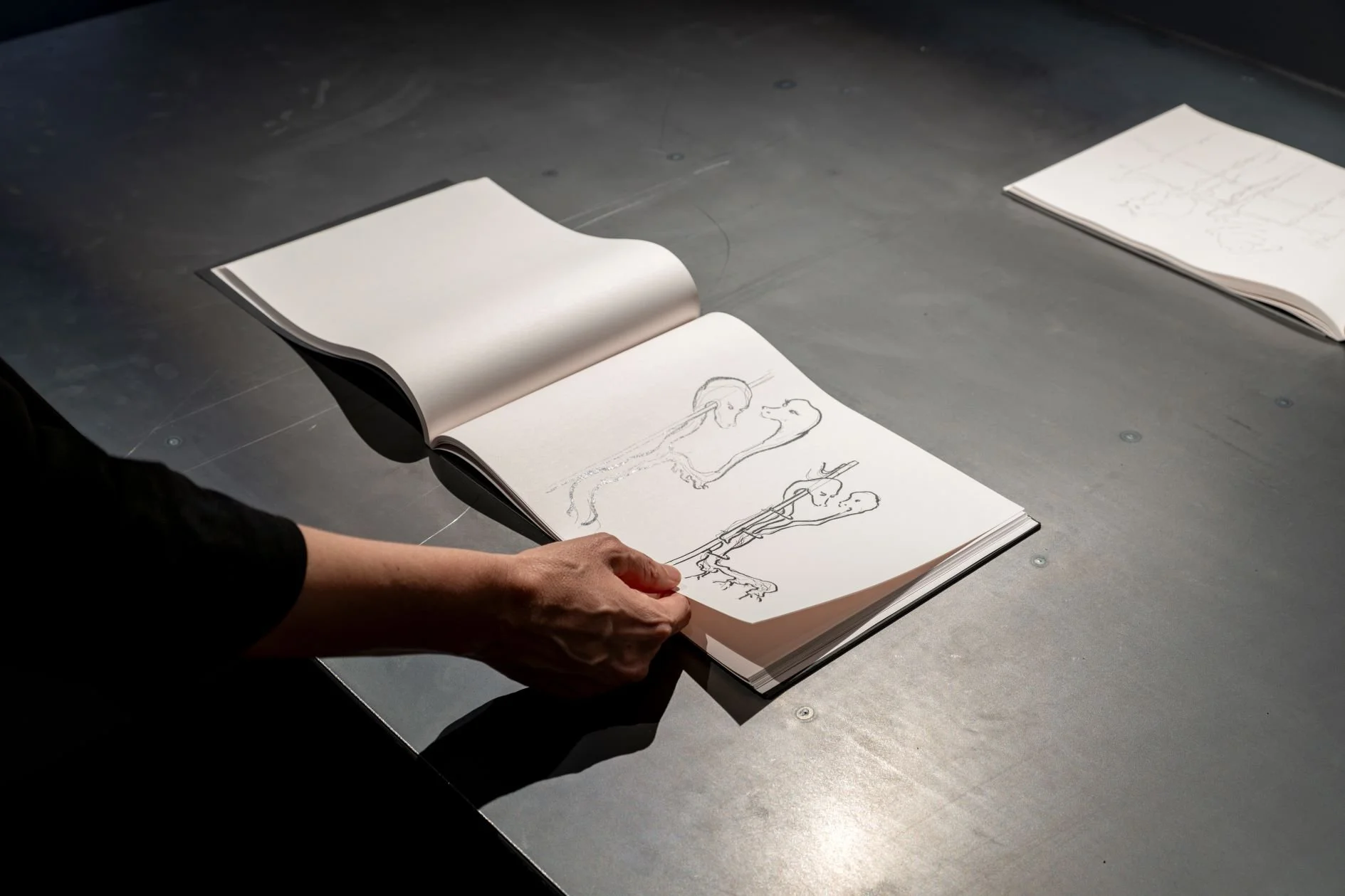

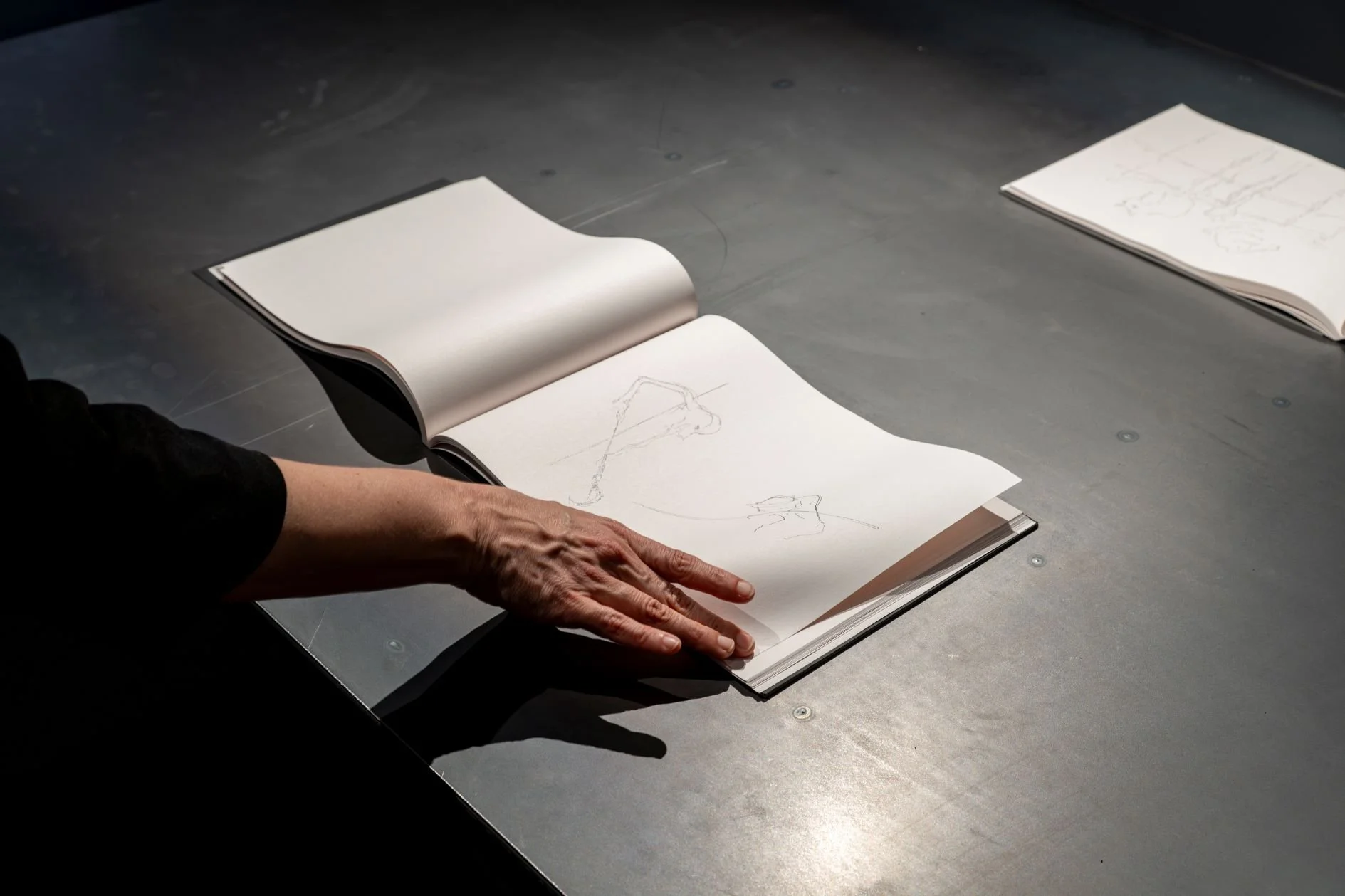

L’artista normalmente impiega molto tempo per portare a termine un progetto. La fusione del metallo, che lei e i suoi assistenti realizzano in un forno, costruito da loro nella porzione di azienda agricola appartenuta al padre (scomparso prematuramente) in cui ha sede lo studio, è già di per se un’operazione lunga. Ma la signora Cenci ha dichiarato che la maggior parte del tempo glielo portano via i sopralluoghi e i disegni preparatori. Blocchi e blocchi di disegni, che, oltre a documentare il progredire e trasformarsi del lavoro, raccontano una storia tutta loro.

A Firenze, per la prima volta, sono in mostra anche questi ultimi.

“The Hollow Men” di Giulia Cenci rimarrà nel Project Space di Palazzo Strozzi fino al 31 agosto. Mentre per ammirare la splendida personale di Tracey Emin “Sex and Solitude” c’è tempo solo fino al 20 luglio 2025.

Nella prima sala delle figure ibride ballano intorno a una trivella Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Mentre un personaggio che prende parte alla danza spericolata della prima sala si muove la seconda sala si intravede Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Nella seconda sala i disegni e una figura inquietante e immota Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

La poesia e la fusione occupano la terza sala Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio

Giulia Cenci, “The Hollow Men”, Palazzo Strozzi. Firenze, 2025. Exhibition view. Photo: ©Ela Bialkowska OKNO studio