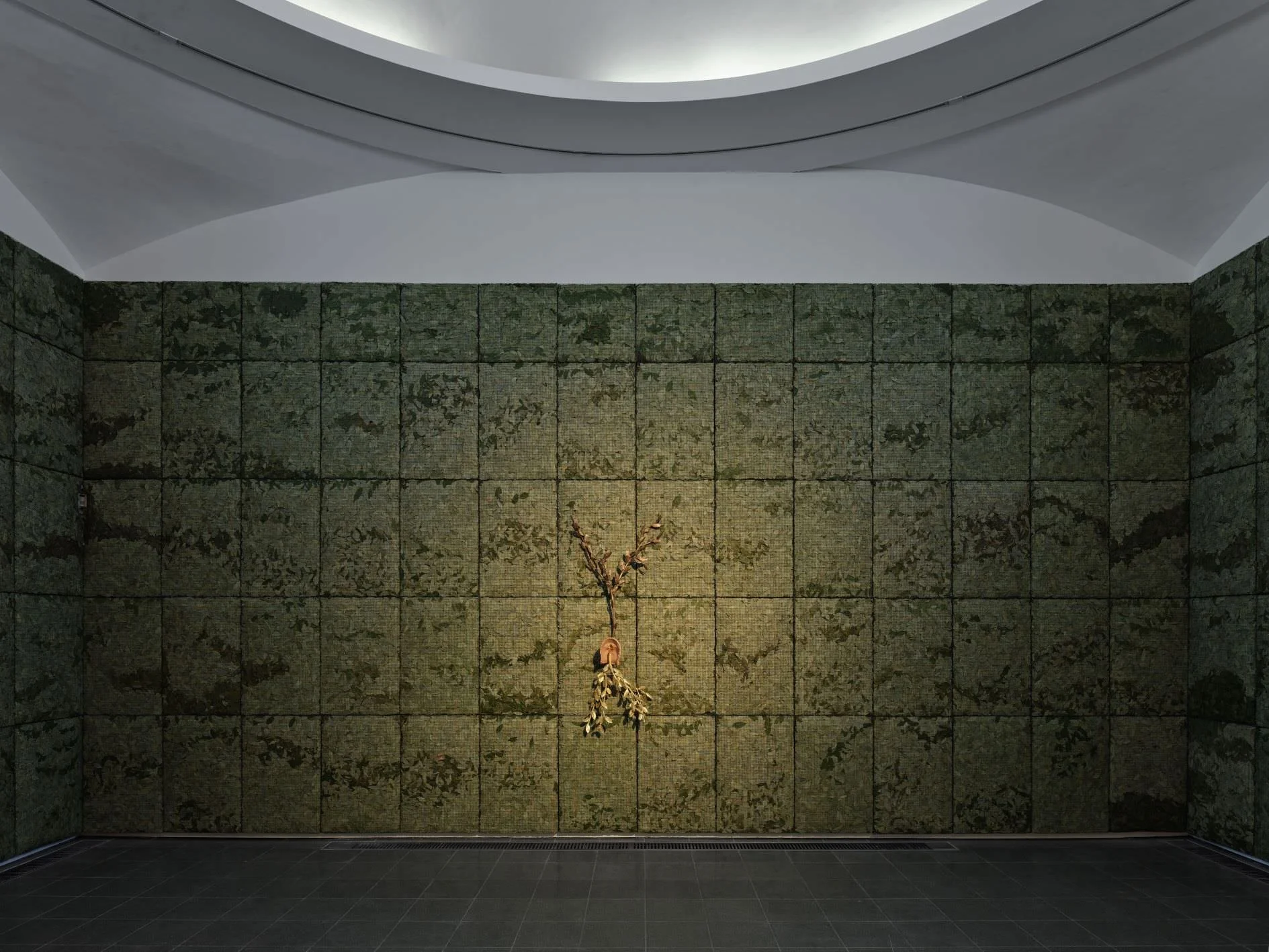

Giuseppe Penone, Alberi libro (Book Trees), 2017 and Respirare l’ombra (To Breathe the Shadow), 2000, installation view, Serpentine South. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Le Serpentine Galleries di Londra ospitano, fino al 7 Settembre 2025, la più ampia retrospettiva mai dedicata nel Regno Unito a Giuseppe Penone, uno dei maggiori esponenti dell’Arte Povera.

La grande esposizione, dal titolo “Thoughts in the Roots”, ripercorre oltre cinquant’anni di carriera dell’artista piemontese, presentando opere dal 1969 ad oggi.

Curata da Claude Adjil, Hans Ulrich Obrist (direttore delle Serpentine che quest’anno sarà anche presidente della giuria alla 19esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia) e Alexa Chow, l’esposizione si sviluppa sia all’interno della galleria che all’esterno, nei Kensington Gardens, creando un percorso immersivo che riflette la poetica dell’artista, incentrata fortemente sul dialogo tra Uomo e Natura.

La mostra offre un’esperienza sensoriale e meditativa, invitando il visitatore a riflettere sulla sua personale relazione con il mondo naturale.

Penone lavora utilizzando materiali organici come legno, pietra, bronzo, cera, pelle e foglie. Le sue opere rivelano e suggeriscono un’evoluzione, un respiro, una crescita nel tempo della natura, al pari del corpo umano. Ogni opera esprime una trasformazione che si lega al concetto di Memoria, agli alberi e alle radici, in connessione e dialogo con la terra. L’artista non impone la forma alla materia, non la ‘plasma’ nel senso classico del termine, ma la ascolta, la vive nel profondo della sua anima e ne fa emergere il suo universo intrinseco. Il suo è un approccio filosofico, capace di innescare una riflessione attenta nell’essere umano sul suo legame con il paesaggio. L’artista diventa il gancio tra umano e vegetale, fino a dissolvere i confini tra il corpo umano e l’elemento naturale.

Le installazioni di Penone sono tra le espressioni più potenti della sua arte; si fondono nel paesaggio, quasi fino a diventarne parte integrante. In mostra spiccano “Respirare l’ombra” (2000) che presenta pareti rivestite di foglie di alloro, e “Soffio di foglie” che cattura l’Impronta del respiro dell’artista su un letto di foglie.

All’esterno sculture in bronzo come “Albero folgorato” (2012) esprimono tutta la vitalità della natura.

Giuseppe Penone, Idee di pietra (Ideas of Stone), 2010 - 2024. Bronze and river stones. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Idee di pietra (Ideas of Stone), 2010 - 2024. Bronze and river stones. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Respirare l’ombra (To Breathe the Shadow), 2000. Metal grids, laurel leaves, and bronze. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Respirare l’ombra (To Breathe the Shadow), 2000. Metal grids, laurel leaves, and bronze. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine

Giuseppe Penone, Albero folgorato (Thunderstruck Tree), 2012. Bronze and gold. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Albero folgorato (Thunderstruck Tree), 2012. Bronze and gold. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Alberi libro (Book Trees), 2017. White fir wood, cedar wood, and larch wood. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, A occhi chiusi (With Eyes Closed), 2009. Acrylic, glass microspheres, acacia thorns on canvas, and white Carrara marble. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, A occhi chiusi (With Eyes Closed), 2009. Acrylic, glass microspheres, acacia thorns on canvas, and white Carrara marble. Photo © Archivio Penone. Courtesy Giuseppe Penone.

Giuseppe Penone, Thoughts in the Roots, 2025. Installation view, Serpentine South. © Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

Giuseppe Penone, Verde del bosco (Forest Green), 1986 and Verde del bosco – estate 2017 (Forest Green – Summer 2017), 2017, installation view, Serpentine South. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.

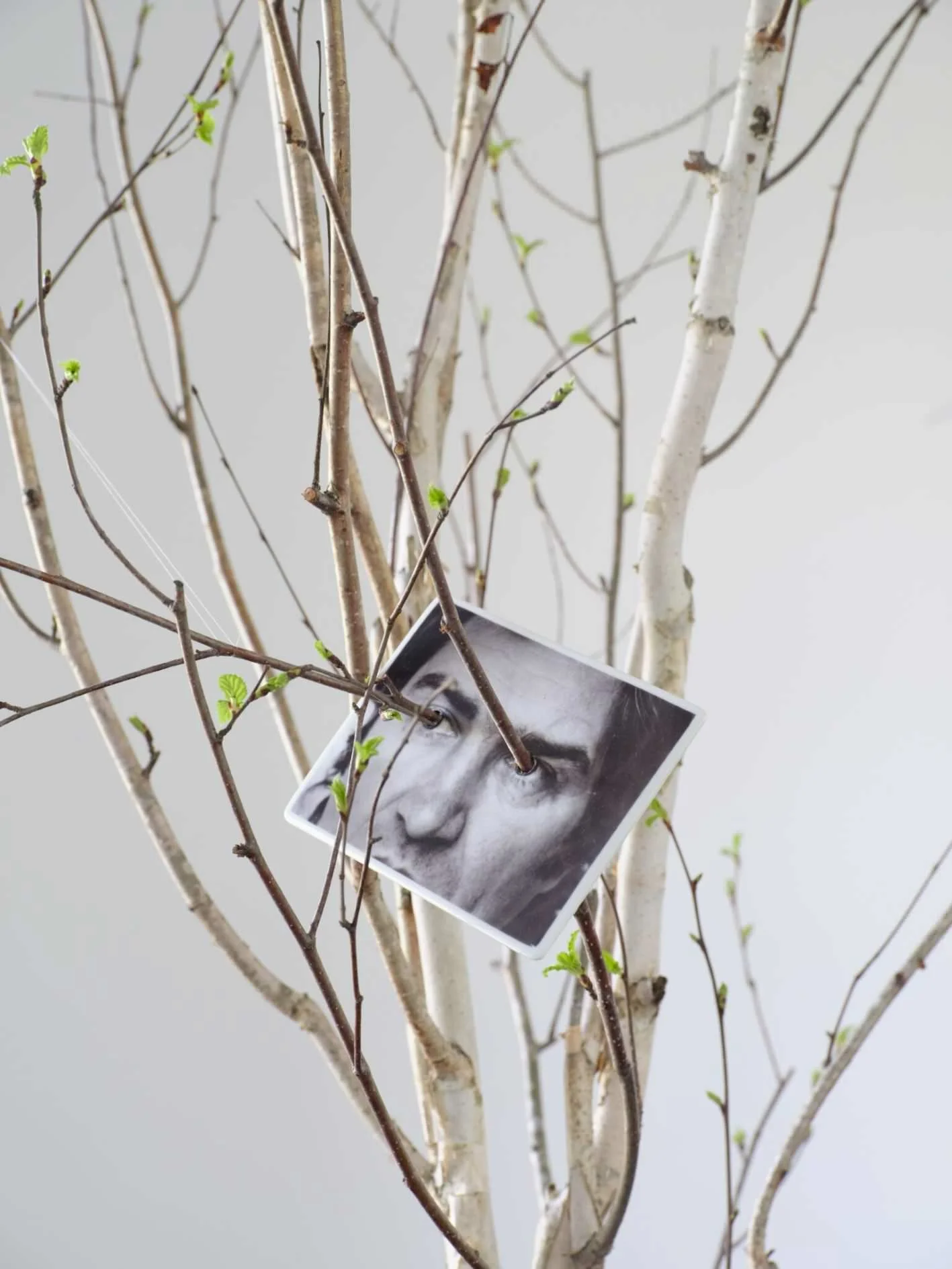

Giuseppe Penone, Sguardo vegetale (Vegetal Gaze), 1995. Photo ceramic. ©Photo: George Darrell. Courtesy Giuseppe Penone and Serpentine.