Gerhard Richter, Lesende, 1994 (CR 804) : Gerhard Richter Lesende, 1994 (CR 804) [Femme lisant] Huile sur toile / Oil on canvas 72 x 102 cm Collection San Francisco Museum of Modern Art. Purchase through the gifts of Mimi and Peter Haas and Helen and Charles Schwab, and the Accessions Committee Fund: Barbara and Gerson Bakar, Collectors Forum, Evelyn D. Haas, Elaine McKeon, Byron R. Meyer, Modern Art Council, Christine and Michael Murray, Nancy and Steven Oliver, Leanne B. Roberts, Madeleine H. Russell, Danielle and Brooks Walker, Jr., Phyllis C. Wattis, and Pat and Bill Wilson © Gerhard Richter 2025 (18102025)

E’ il 1966, una giovane donna scende le scale, è nuda, tuttavia la scena non trasmette erotismo (lei sembra anzi molto concentrata a non inciampare durante la discesa nel chiaro scuro della sera), ai lati il dipinto è sfocato fin quasi a dissolversi. L’immagine, infatti, moderata eppure vibrante, ha le caratteristiche e il realismo di un’istantanea ma è un ritratto che Gerhard Richter fece all’allora moglie Marianne Eufinger (detta Ema). L’opera, attualmente in mostra alla Fondation Louis Vuitton di Parigi, che è insieme una prima esplorazione del colore da parte di un artista che fino a quel momento si era dedicato al bianco e nero, un omaggio a Marcel Duchamp e una celebrazione della gravidanza appena scoperta di Ema, oltre cinquant’anni dopo sarebbe stata al centro di un film, lo avrebbe fatto stringere amicizia e poi litigare con un regista premio-oscar e avrebbe riportato alla luce uno scherzo del destino, oltre ad una tragedia familiare sepolta.

D’altra parte la biografia del signor Richter è piena di drammi. Così come il caso (che lo ha portato dalle miserie del Nazismo a quelle del Comunismo, dall’essere un rispettabile insegnante d’Accademia a uno degli uomini più ricchi della Germania), sembra avervi avuto un ruolo. Lui, l’intervento di eventi fortuiti, lo ha spesso cercato durante il suo lavoro, ma sul fatto che da anni sia considerato come uno degli artisti più influenti a livello mondiale, il fato nulla ha potuto. Quella è stata una questione di talento, disciplina e dedizione incrollabile.

Gerhard Richter, che adesso ha 93 anni, ne sta dando prova per l’ennesima volta alla Fondation Louis Vuitton di Parigi, dove dallo scorso 17 aprile è in corso una sua monumentale mostra personale. Descritta dal museo come una “retrospettiva eccezionale, senza pari sia per dimensioni che per ampiezza cronologica” conta un totale di 257 opere tra dipinti a olio, sculture in vetro e acciaio, disegni a matita e inchiostro, acquerelli e fotografie sovradipinte datate dal ’62 in avanti. Come già quella dedicata a David Hockney la scorsa primavera, l’esposizione, occupa interamente le undici gallerie dell’edificio progettato dall’archistar canadese-americano, Frank Gehry (le sale in totale sono invece 34) e comprende pezzi cardine della sua carriera ultra sessantennale, arrivati apposta da musei e istituzioni in tutto il mondo (non c’è tutto quel che ha prodotto, ma quasi).

La retrospettiva curata da Sir Nicholas Serota (attuale presidente dell'Arts Council England ed ex direttore della Tate Modern di Londra dove aveva già organizzato una mostra del signor Richter) in collaborazione con lo svizzero Dieter Schwarz (che è invece reputato il maggior esperto della sua opera) è stata definita “uno spettacolo di elettrizzante genialità” dal critico Adrian Searle su The Guardian e prosegue la serie di “mostre monografiche epocali- ha invece scritto la fondazione stessa- dedicate a figure di spicco dell'arte del XX e XXI secolo, tra cui Jean-Michel Basquiat, Joan Mitchell, Mark Rothko e David Hockney”.

Per quanto il signor Richter abbia smesso di dipingere nel 2017 (in merito a questa scelta, sebbene rilasci rare interviste, ha fatto varie dichiarazioni come: “Avevo detto che a 88 anni avrei smesso di dipingere e così ho fatto”; anche se sono state la difficoltà del processo con l’avanzare dell’età a motivarlo), non ha mai abbandonato il lavoro. Da allora prevalentemente disegna ma si dedica pure ad altri media meno impegnativi dal punto di vista fisico della pittura. Il gallerista David Zwirner (attuale rappresentante del signor Richter dopo la chiacchierata rottura con la sua storica mercante newyorkese, Marian Goodman), che ospita nella sua sede parigina una personale dell’artista tedesco proprio in parallelo alla retrospettiva al Bois de Boulogne, ha detto: “C'è un'aura enorme attorno a lui a livello internazionale, ma poi lo incontri in studio e lo vedi semplicemente seduto in una stanza, a creare qualcosa dal nulla. È molto umile. È un uomo straordinariamente serio e umile". Anche le opere più recenti sono in mostra alla Fondation Louis Vuitton.

Gerhard Richter, Venedig (Treppe) [Venezia (staircase)], 1985 (CR 586-3) Gerhard Richter, Venedig (Treppe) [Venezia (staircase)], 1985 (CR 586-3) Oil on canvas, 51,4 x 71,8 cm The Art Institute of Chicago. Gift of Edlis Neeson Collection © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Il signor Richter, che non dipinge mai direttamente il soggetto rappresentato ma lo filtra attraverso una fotografia o un disegno (gli schizzi sono sempre suoi, mentre le fotografie a volte sono state scattate da lui altre provengono da fonti varie, come riviste o quotidiani, tanto che anni fa le ordinò e le usò per comporre un atlante visivo), nel tempo ha esplorato tutti i generi pittorici tradizionali: ritratto, occasionalmente autoritratto, paesaggio, natura morta, dipinti storici e rappresentazioni religiose. Ha anche adottato uno stile eterogeneo durante il medesimo corso (che è stato descritto come “una rottura di stile come principio stilistico”): pittura in bianco e nero o a colori, composizioni freddamente iperrealiste o romanticamente evocative, astrattismo informale o concreto. Per poi ritornare sull’uno o sull’altro metodo a scadenza ciclica. Dal punto di vista tecnico a farlo conoscere sono state le sfocature (in pratica, prima copiava un soggetto con la massima ricchezza di sfumature, chiaroscuri e dettagli, dopo, mentre il colore era ancora fresco, vi passava sopra un pennello pulito e piatto spostando letteralmente parti dell’immagine qua e là) che in seguito avrebbe eseguito più visceralmente con raschietti di varie dimensioni. Tanto che si può dire che buona parte di quanto sia possibile fare con la pittura lui l’abbia fatto.

Gerhard Richter, Ema (Akt auf einer Treppe) [Ema (Nude on a Staircase)], 1966 (CR 134) Gerhard Richter, Ema (Akt auf einer Treppe) [Ema (Nude on a Staircase)], 1966 (CR 134) Oil on canvas, 200 x 130 cm Museum Ludwig, Cologne / Donation Ludwig Collection 1976 © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter è nato a Dresda (in quella che in seguito sarebbe diventata la Germania dell’Est) il 9 febbraio del ’32, figlio di un insegnante e di una libraia che suonava il piano per passione. Quando era ancora un bambino il padre (che non aveva mai espresso apprezzamento per il nazionalsocialismo ma in quanto impiegato pubblico aveva dovuto tesserarsi) partì per il fronte e il piccolo Gerhard insieme a quel che rimaneva della famiglia si trasferì in campagna. Per quanto la guerra da dove stava apparisse lontana, il dolore che portava con sé non mancò di travolgerlo: due suoi zii morirono al fronte (negli anni ’90 dichiarò di sentire ancora le urla delle donne dopo averlo saputo; uno di loro il signor Richter lo avrebbe poi dipinto in bianco e nero con la sua divisa militare e un sorriso goffamente dolce stampato in volto) e la sorella di sua madre a cui era stata diagnosticata la schizofrenia venne prima sterilizzata e poi “letteralmente lasciata morire di fame” in un ospedale psichiatrico parte di un programma di omicidio medico nazista (avrebbe poi ritratto pure lei: giovanissima, quasi una bambina, con Gerhard neonato in braccio, nel quadro appare bella e sorridente ma il suo sguardo sfuggente di fronte all’obbiettivo e le sfocature che ne cancellano parte del volto, fa percepire una vaga ed inquietante cupezza incombente all’osservatore). Il padre dopo la guerra, invece, tornò a casa, ma come reduce del terzo reich non potè più fare l’insegnante (in seguito si sarebbe suicidato).

La famiglia era molto più povera di prima e i Comunisti esercitavano attraverso la Stasi un controllo opprimente sulla vita di chiunque. Il signor Richter frequentò l’accademia di Belle Arti di Dresda, si fidanzò e poi sposò con la figlia di uno stimato ginecologo, Marianne Eufinger (Ema, appunto). Per un po' visse a casa dei genitori di lei, e in quel periodo ritrasse il suocero, ma quando cominciarono a costruire il muro lui e la moglie scapparono ad ovest. Il signor Richter portò con sé solo delle foto di una famiglia che non avrebbe mai più rivisto e che alcuni anni dopo gli sarebbero servite per dipingere gran parte delle opere ora esposte a Parigi nella Prima Galleria.

Gerhard Richter, Onkel Rudi [Uncle Rudi], 1965 (CR 85) Gerhard Richter, Onkel Rudi [Uncle Rudi], 1965 (CR 85) Huile sur toile, 87 x 50 cm Collection Lidice Memorial, Czech Republic © Gerhard Richter 2025 (18102025)

In Occidente frequentò Accademia d'arte di Düsseldorf e più avanti vi insegnò. Il matrimonio con Ema finì e lui si risposò. Nel frattempo il suo nome era sempre più conosciuto e le quotazioni delle sue opere esplosero. Proprio mentre il mercato gli si inchinava (all’asta il suo lavoro in genere arriva alle decine di milioni) incontrò quella che sarebbe diventata la sua terza moglie.

Nei primi anni duemila un giornalista investigativo del quotidiano berlinese, Tagesspiegel, si interessò della storia personale del Signor Richter e scoprì il tragico destino di sua zia Marianne, ma anche che il suo primo suocero era stato tra i responsabili del programma di sterilizzazione forzata cui venne sottoposta. Lui non ne sapeva niente.

Nel 2019 tutta questa vicenda, che fino ad allora era stata dibattuta nella sola Germania, attirò l’attenzione del mondo intero, quando un regista hollywoodiano di origine tedesca (rimasto particolarmente colpito dal ritratto di Ema) presentò un film ad essa ispirato. Il signor Richter che si è sempre sforzato di proteggere la propria vita privata si arrabbiò moltissimo.

Série Birkenau de Gerhard Richter lors de l'exposition "Gerhard Richter. Neupräsentation im Albertinum" en 2015 Vue d'installation de la série Birkenau de Gerhard Richter lors de l'exposition "Gerhard Richter. Neupräsentation im Albertinum", de février à septembre 2015 à la Staatliche Kunstsammlungen Dresden Gerhard Richter Birkenau, 2014 Huile sur toile / Oil on canvas 260 x 200 cm chacun / each Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, prêt de la / loan from Gerhard Richter Art Foundation Photographe : David Brandt © Gerhard Richter 2025 (18102025)

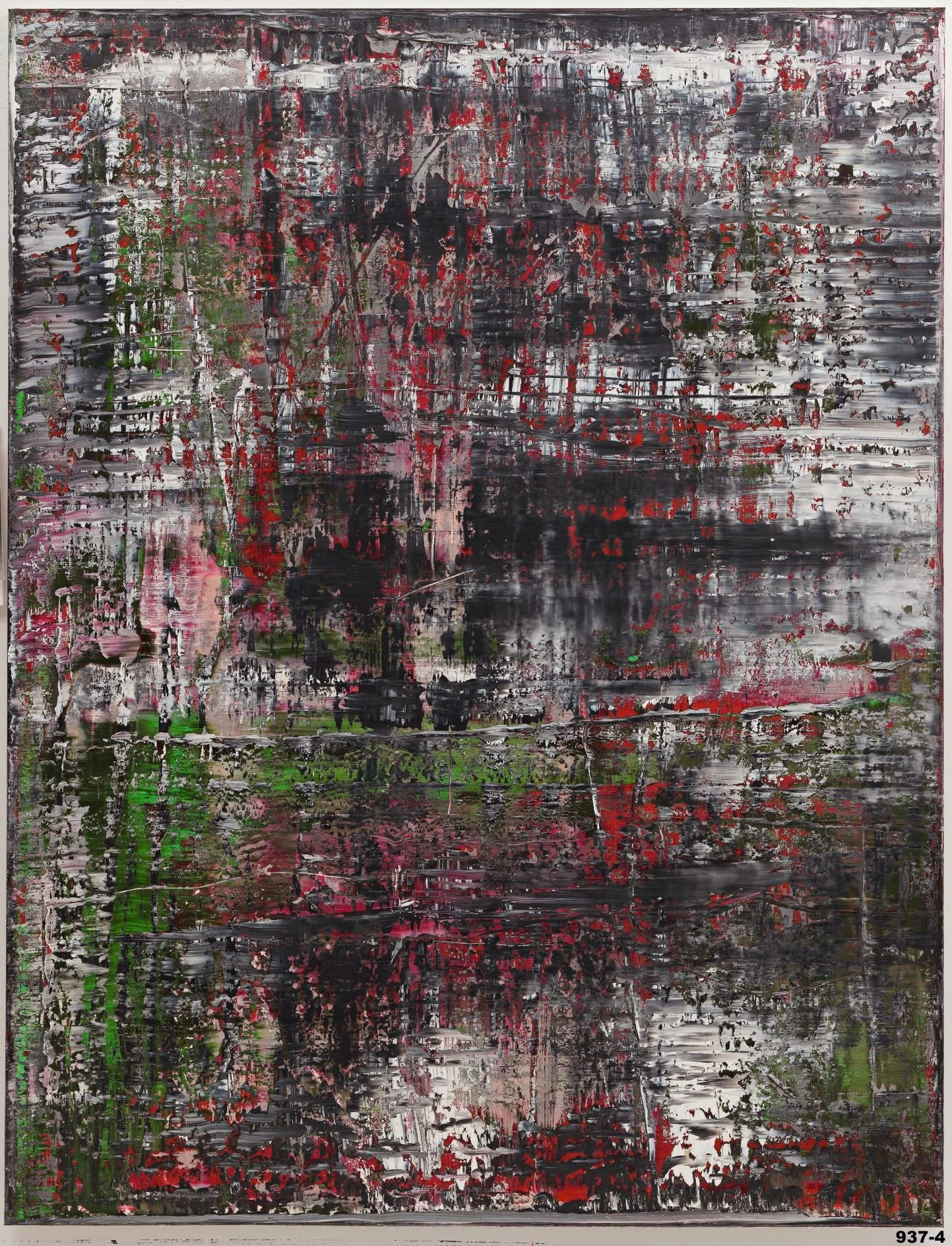

Nonostante lui abbia spesso tratto ispirazione da fatti d’attualità destinati a passare alla Storia (ha, ad esempio, effigiato i volti delle otto infermiere uccise dal serial killer Richard Speck e l’attacco alle torri gemelle) quando non dalla Storia stessa, una serie di quattro opere in particolare appartenenti a questo filone è considerata un capolavoro indiscusso. Intitolato “Birkenau”, il ciclo del 2014, riproduce alcune fotografie che un prigioniero era riuscito a scattare all’interno del campo di sterminio di Auschwitz. E lo fa in stile iperrealista con pittura ad olio in bianco e nero minuziosamente applicata. Tuttavia, noi non possiamo vedere l’abilità dell’artista, perché il signor Richter dopo è intervenuto sui dipinti finiti: li ha coperti con numerosi strati di pigmento, che a tratti ha spostato con i raschietti e dipinto ancora, trasformandoli in composizioni astratte. Così gli orrori storici impressi sulla tela come gli eventi che catturano sono vivi sotto la superficie ma celati agli occhi del presente.

Esposti prima in Germania, poi in Inghilterra e in occasione della retrospettiva dell'artista al Metropolitan Museum of Art di New York nel 2020, i dipinti di Birkenau sono attualmente nella Galleria 10 insieme ad altri capolavori astratti dello stesso periodo.

La retrospettiva dedicata all’opera di Gerhard Richter alla Fondation Louis Vuitton tuttavia non si limita a questo: ci sono paesaggi che riattualizzano e smorzano le emozioni forti dei romantici tedeschi; una serie di ritratti in bianco e nero di personaggi illustri (“48 Ritratti”) con cui ha rappresentato la Germania alla Biennale di Venezia del 1972 (il Leone d’oro alla carriera gli è stato invece assegnato nel 2003); una galleria è dedicata interamente ai lavori su carta; un’altra ricostruisce la storia della realizzazione della vetrata composta da “11.500 quadrati di vetro antico soffiato a bocca in 72 colori diversi” accostati casualmente, che ha creato per il Duomo di Colonia (città in cui vive). L’esposizione resterà a Parigi fino al 2 marzo 2026.

Gerhard Richter, Gudrun, 1987 (CR 633) Gerhard Richter, Gudrun, 1987 (CR 633) Oil on canvas, 250 x 250 cm Fondation Louis Vuitton, Paris © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Kerze [Candle], 1982 (CR 511-1) Gerhard Richter, Kerze [Candle], 1982 (CR 511-1) Oil on canvas, 95 x 90 cm Collection Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpesm © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Gegenüberstellung 2, 1988 (CR 671-2) : Gerhard Richter Gegenüberstellung 2, 1988 (CR 671-2) [Confrontation 2] Huile sur toile / Oil on canvas 112 x 102 cm The Museum of Modern Art, New York. The Sidney and Harriet Janis Collection, gift of Philip Johnson, and acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (all by exchange); Enid A. Haupt Fund; Nina and Gordon Bunshaft Bequest Fund; and gift of Emily Rauh Pulitzer, 1995 © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Verkündigung nach Tizian, 1973 (CR 343-1) Gerhard Richter Verkündigung nach Tizian, 1973 (CR 343-1) [Annonciation d’après le Titien] Huile sur toile / Oil on canvas 125 x 200 cm Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington DC, Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 1994 © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Birkenau, 2014 (CR 937-4) Gerhard Richter Birkenau, 2014 (CR 937-4) Huile sur toile / Oil on canvas 260 x 200 cm Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, prêt de la / loan from Gerhard Richter Art Foundation © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Apfelbäume [Appletree], 1987 (CR 650-1) Gerhard Richter, Apfelbäume [Appletree], 1987 (CR 650-1) Oil on canvas, 67 x 92 cm Private collection © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Strip, 2011 (CR 921-2) Gerhard Richter Strip, 2011 (CR 921-2) Impression numérique sur papier entre aluminium et Perspex (Diasec) / Digital print on paper between aluminium and Perspex (Diasec) 200 x 440 cm Fondation Louis Vuitton, Paris Photographe : Louis Bourjac © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gerhard Richter, Selbstportrait, 1996 (CR 836-1) Gerhard Richter Selbstportrait, 1996 (CR 836-1) [Autoportrait] Huile sur lin / Oil on linen 51 x 46 cm The Museum of Modern Art, New York. Gift of Jo Carole and Ronald S. Lauder and Committee on Painting and Sculpture Funds, 1996 © Gerhard Richter 2025 (18102025)