Md Fazla Rabbi Fatiq, Untitled, work in progress (2022-ongoing)

La serie di fotografie “Untitled” dell’artista del Bangladesh, Md Fazla Rabbi Fatiq, condensa in una laconica metafora i problemi del suo paese. Quella dei ponti incompiuti. E lo fa con un linguaggio asciutto da documentario d’altri tempi.

Le immagini che si susseguono, svelando architetture geometriche fatiscenti, spesso solo abbozzate, sono state catturate con rigore quasi scientifico. Non sono omogenee nella scelta della prospettiva, né nella distanza, ma nella piatta rigidità dell’immagine. Le forme sono addolcite solo dal tempo cupo, spesso nebbioso, che costituisce anche un commento. Una delle poche libertà che l’artista si è preso nei confronti di foto che altrimenti vogliono essere obbiettive fino all’impersonalità.

Nato nel ‘95, Md Fazla Rabbi Fatiq, vede nella fotografia il suo linguaggio privilegiato. E il suo stile cambia molto a seconda dell’argomento che decide di trattare. Ad esempio, in “Home”, l’artista esprime l’angoscia del confinamento e la paura della pandemia con immagini dinamiche, molto colorate, al limite dell’astrazione ma anche inquietanti e, a tratti, persino sgradevoli.

Invece, in questa serie dedicata alle infrastrutture di comunicazione, che gli è valsa il premio Samdani Art Award (il principale premio artistico del Bangladesh) e quindi una residenza di studio-lavoro presso la prestiogiosa Delfina Foundation di Londra, usa il gergo del documentario per esprimere quello che considera un dato di fatto.

"Spesso le strade sono crollate- scrive l’artista sul suo sito internet- e in molti casi non ancora costruite ma centinaia di strutture di ponti si, e vengono abbandonate in campi aperti, canali e terreni agricoli. Anche dopo aver stanziato un budget enorme, gli appaltatori si appropriano indebitamente del fondo e lasciano il cantiere incompiuto perchè sono sostenuti dai partiti politici(...) Le persone così devono usare la barca per 10 mesi all'anno(...) D'altra parte, l'età media di questi ponti abbandonati è di quasi due decenni. La maggior parte di loro non è costruita in modo sostenibile e molti, di recente costruzione, stanno crollando dopo anni di lavori. Per le comunità locali, questi ponti sono come sogni abbandonati che non trovano mai la sponda nella realtà. Pertanto, queste disposizioni simmetriche di ponti disfunzionali rappresentano non solo architetture geometriche ma sono anche simboli della corruzione in Bangladesh".

In questo Md Fazla Rabbi Fatiq vede anche le radici del perpetuarsi della povertà nel suo paese.

"Più la corruzione è pervasiva in una società, maggiore è la disparità di reddito che, a sua volta, porta a un'ulteriore perpetuazione della corruzione. Esiste un'analoga associazione positiva tra corruzione e povertà: maggiore è il livello di corruzione, maggiore è il livello di povertà".

Sullo sfondo la Natura. Distante, silenziosa. Carica le fotografie dell’artista di una poetica malinconia.

Md Fazla Rabbi Fatiq al Samdani Art Award si è guadagnato la vittoria insieme a Purnima Akta che invece usa la pittura attingendo alla mitologia, alle miniature Muhgal (che venivano usate in India per illustrare i manoscritti) e all'arte popolare, per rappresentare imminenti disastri ecologici (Akta però andrà in residenza nel Ghana, dove c’è il Savannah Center for Contemporary Art and Red Clay dell’artista Ibrahim Mahama, anzichè a Londra).

Per farsi un idea più precisa del lavoro Md Fazla Rabbi Fatiq, si può dare uno sguardo alle fotografie sul sito internet del giovane artista bangladese o sull’account instagram.

Md Fazla Rabbi Fatiq, Untitled, work in progress (2022-ongoing)

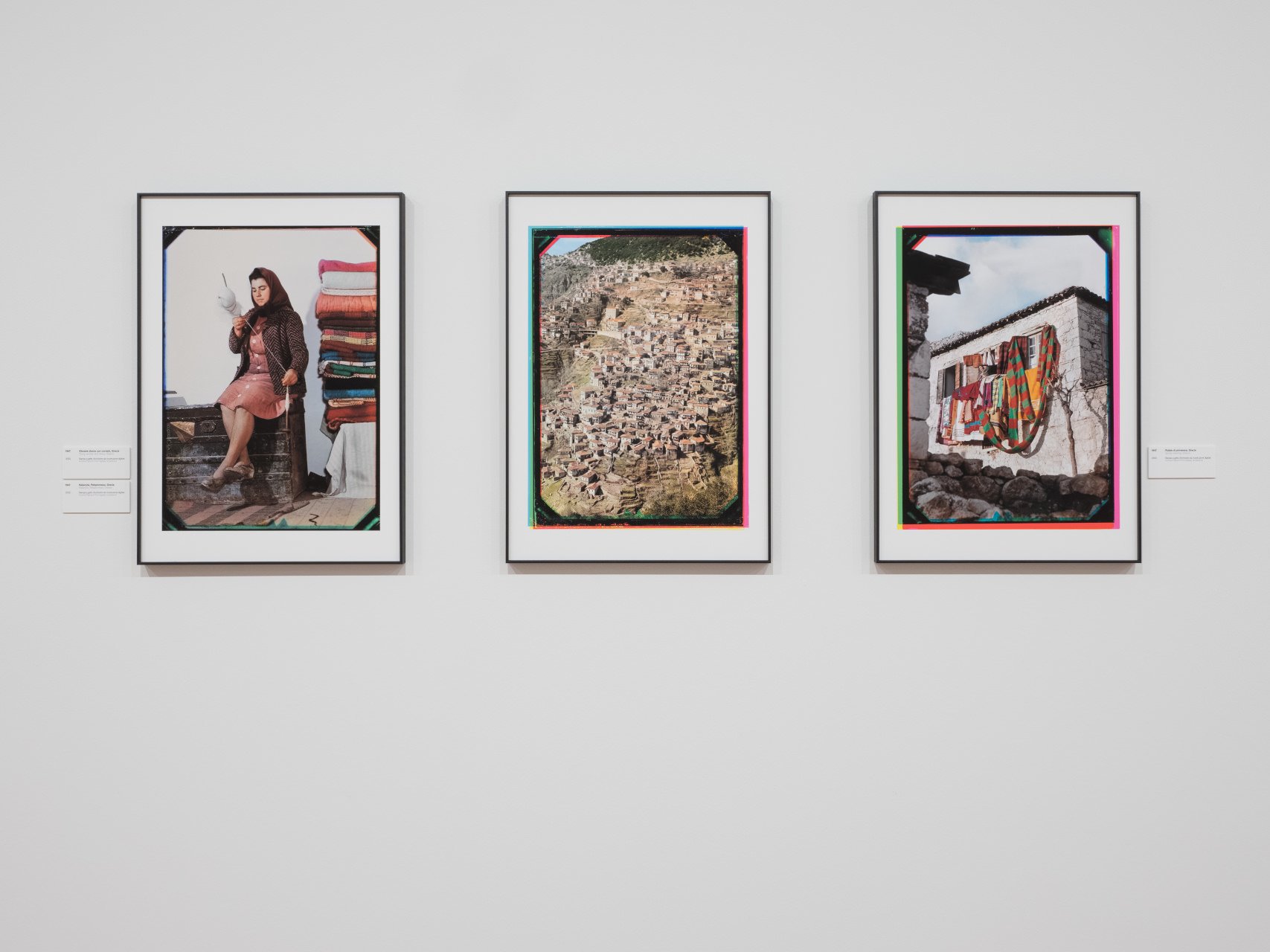

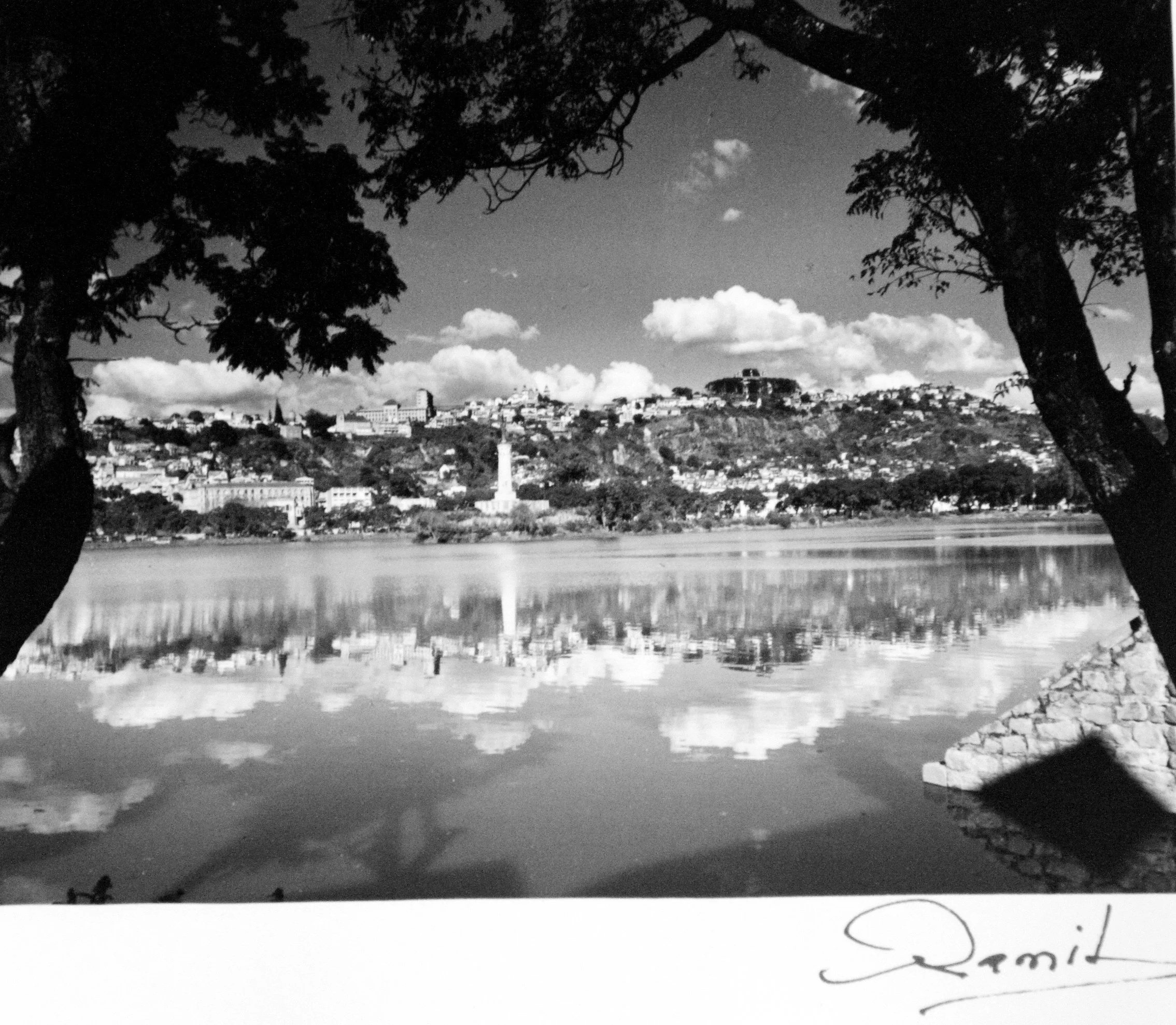

Md Fazla Rabbi Fatiq, Image by Farhad Rahman. Copyright Dhaka Art Summit 2023.

Md Fazla Rabbi Fatiq, Image by Farhad Rahman. Copyright Dhaka Art Summit 2023.

Purnima Aktar, Image by Farhad Rahman. Copyright Dhaka Art Summit 2023.

Purnima Aktar, Image by Farhad Rahman. Copyright Dhaka Art Summit 2023.