Installation view "Yayoi Kusama", Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Narcissus Garden, 1966/2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Matthias Willi

È un gioco di specchi quello che i visitatori della grande retrospettiva di Yayoi Kusama vedono messo in scena nel parco della Fondazione Beyeler di Riehen (Basilea). Ci sono le alte vetrate dell’edificio di Renzo Piano che riflettono i colori delle foglie autunnali, il laghetto e la vastità dei giardini, mentre ai loro piedi l’acqua moltiplica i riverberi e, sopra di essa, le sfere rivestite di metallo che compongono la storica installazione “Narcissus Garden”, galleggiando pigramente, si mostrano a loro volta nel momento in cui assorbono il mondo circostante piegandolo a nuovi miraggi. Tutto è molto stile Kusama: meditativo e onirico, reale però mendace.

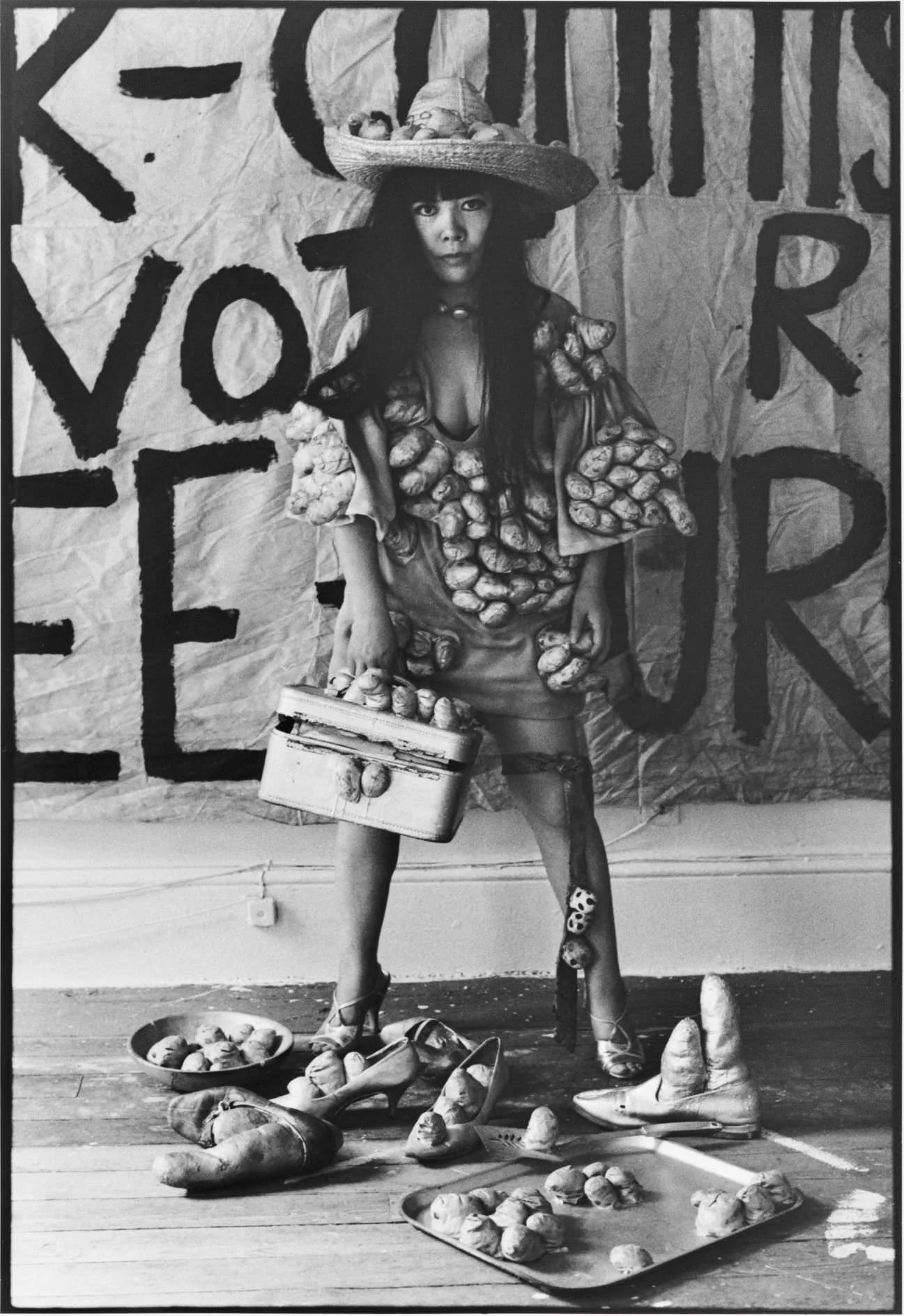

Eppure “Narcissus Garden” non è l’opera più psichedelica che l’artista giapponese abbia ideato nella sua lunga carriera (non quanto le zucche almeno), ma anche lei affascina e disorienta un po’ lo spettatore. Di certo produsse questo effetto sui carabinieri quando, nel 1966, chiamati a intervenire alla Biennale di Venezia, dove una giovane partecipante in kimono vendeva sfere specchianti a 1.200 lire l’una, affermarono che non si può «vendere opere d’arte come hot dog o coni gelato». Lei, disorientata, nonostante tutto, lo era molto meno: l’installazione era composta da 1.500 elementi e, se fosse riuscita a venderli tutti, avrebbe messo insieme un bel po’ di soldi, senza contare che l’intervento delle forze dell’ordine attirava la stampa e interessava il pubblico, generando pubblicità gratuita. Anche questo la signora Kusama lo sapeva bene e sarebbe stata una tecnica di marketing estrema di cui avrebbe fatto largo uso durante tutto il suo periodo newyorkese, quando il denaro per lei era un cruccio.

Nonostante oggi, a 96 anni, Yayoi Kusama sia considerata la più importante artista giapponese vivente, capace di muovere folle tanto grandi quanto eterogenee (la scorsa primavera la sua mostra alla National Gallery of Victoria di Melbourne ha distaccato abbondantemente il Gran Premio di Formula 1 per numero di biglietti venduti), cui non a caso la Fondazione Beyeler dedica una corposa retrospettiva che ripercorre una carriera ultrasessantennale (la prima in Svizzera, con oltre 300 opere provenienti da Giappone, Singapore, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svezia, Francia e Svizzera), per lei non è sempre stato tutto rose e fiori. Ha anzi dovuto aspettare circa vent’anni perché cominciasse ad essere riconosciuto l’influsso del suo lavoro sulla produzione di famosi colleghi uomini (come Andy Warhol, Claes Oldenburg e Donald Judd), la cui strada lei aveva incrociato.

Anni fa, riguardo ad alcune assonanze delle sue stanze di specchi con quelle del greco-americano Lucas Samaras, ha detto: «Quando le ho viste, la mia reazione è stata: ‘L'ha fatto di nuovo’. Spero che d'ora in poi Lucas segua la strada della creatività e del dolore insiti negli artisti, invece di seguire ciò che ha fatto Kusama».

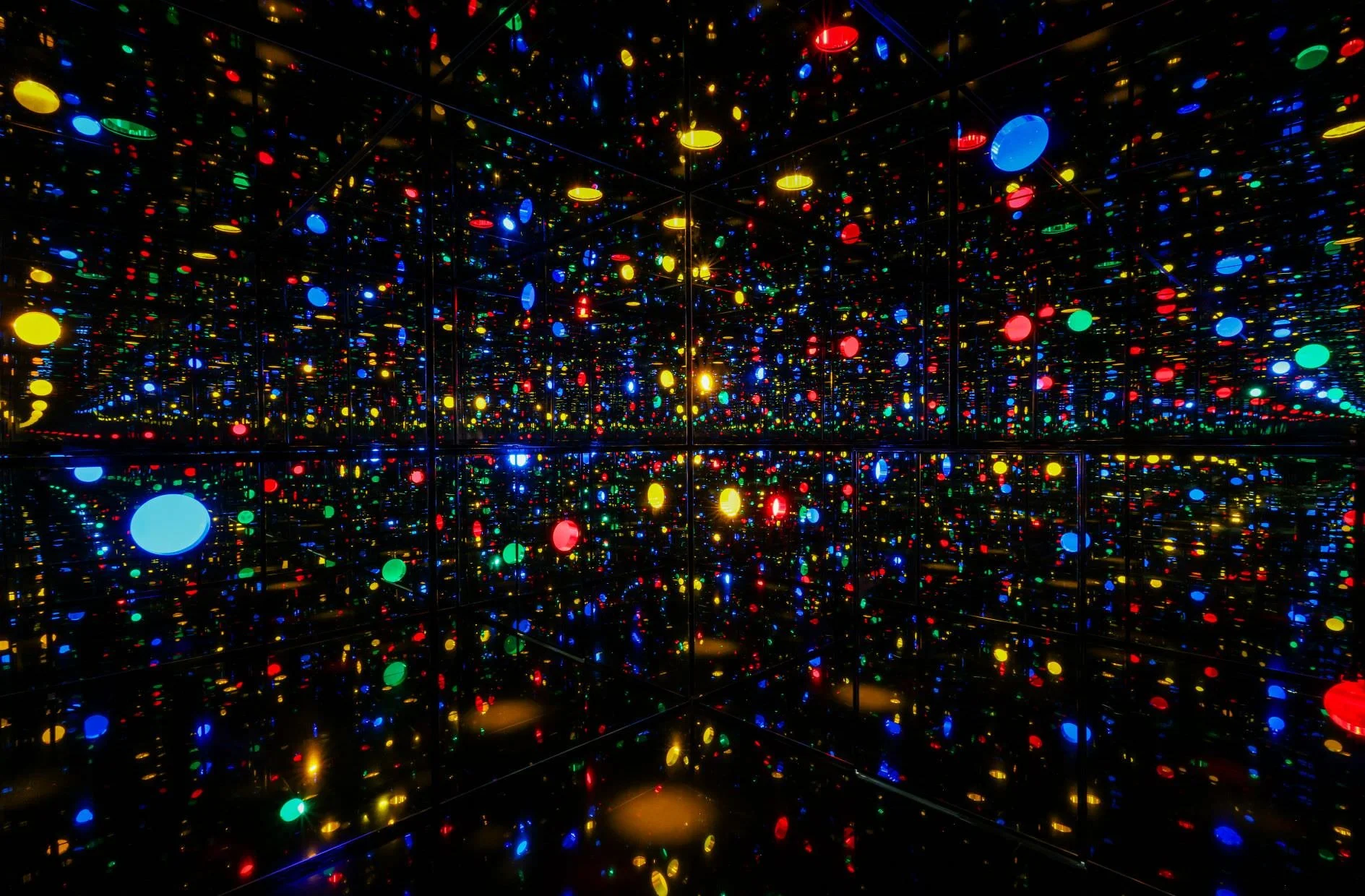

Installation view «Yayoi Kusama», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Infinity Mirrored Room – The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

Nata a Matsumoto (una cittadina ai piedi delle montagne nella prefettura di Nagano) da una famiglia benestante, Yayoi Kusama non ebbe un’infanzia felice. Il padre era un donnaiolo impenitente e la madre, furiosa per le offese e la gelosia, se la prendeva con la figlia minore; più o meno tutte le biografie riportano l’episodio in cui la piccola Yayoi venne mandata a spiare il padre. Così come è noto che, ancora bambina, dovette contribuire allo sforzo bellico del Paese lavorando in una fabbrica di paracaduti, e che l’esperienza non le piacque affatto.

Da questo punto in poi, però, tutto si fa confuso e non perché la signora Kusama si sia dimostrata reticente sull’argomento, anzi. In un articolo del 2012, il giornalista statunitense Arthur Lubow ha scritto: «Kusama racconta versioni diverse della sua vita da così tanto tempo che nessuno, nemmeno lei, può garantire i fatti specifici».

Particolarmente avvolta nel mistero è l’origine della sua malattia mentale. Nella sua autobiografia, pubblicata nei primi anni 2000, la signora Kusama ha fatto risalire le sue prime visioni agli anni della Seconda guerra mondiale, quando un gruppo di violette dal volto umano cominciò a parlarle mentre motivi floreali si propagavano per l’intera stanza. Quando aveva allucinazioni prese l’abitudine di disegnare ciò che le era apparso.

Il significato primigenio e la fonte dei suoi motivi ricorrenti, tuttavia, è di nuovo poco chiaro. Riguardo ai punti che invadono a migliaia, quando non a milioni, quadri e installazioni a sua firma, lei ha parlato di vuoti nello spazio, li ha persino spiegati con il suo desiderio di pace nel mondo e di amore tra le creature, facendone risalire l’intuizione a una delle sue visioni. Ma il gallerista Hidenori Ota, che la rappresenta da tempo, in un’intervista ha affermato: «Sua madre era gelosa e la sua energia si riversava su Kusama-san. La pizzicava forte, e questo le lasciava dei puntini sulla pelle. Kusama-san mi ha detto due volte che era quella l'origine dei puntini».

Sia come sia, su una cosa non ci sono discrepanze: lei la madre non l’ha mai perdonata

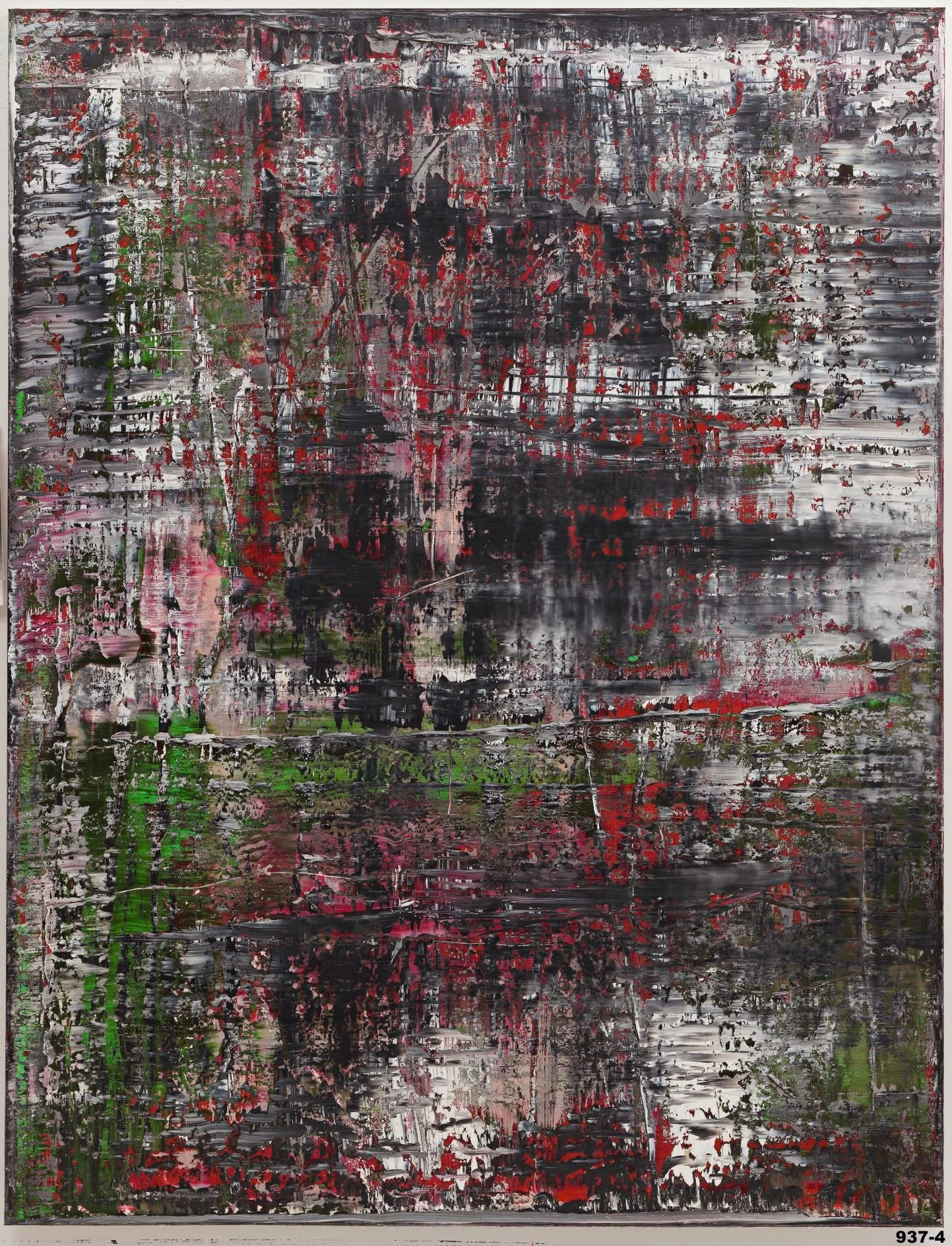

Yayoi Kusama, No. N2, 1961 Oil on canvas, 125 x 178 cm, Private collection, deposit YAYOI KUSAMA MUSEUM © YAYOI KUSAMA

Comprensibilmente, la giovane artista, dopo un periodo di studi a Kyoto, se ne andò il più lontano possibile: «Ho lasciato il Giappone — ha detto anni fa — determinata a vivere e morire negli Stati Uniti. Non sarei dovuta tornare in Giappone, nemmeno temporaneamente».

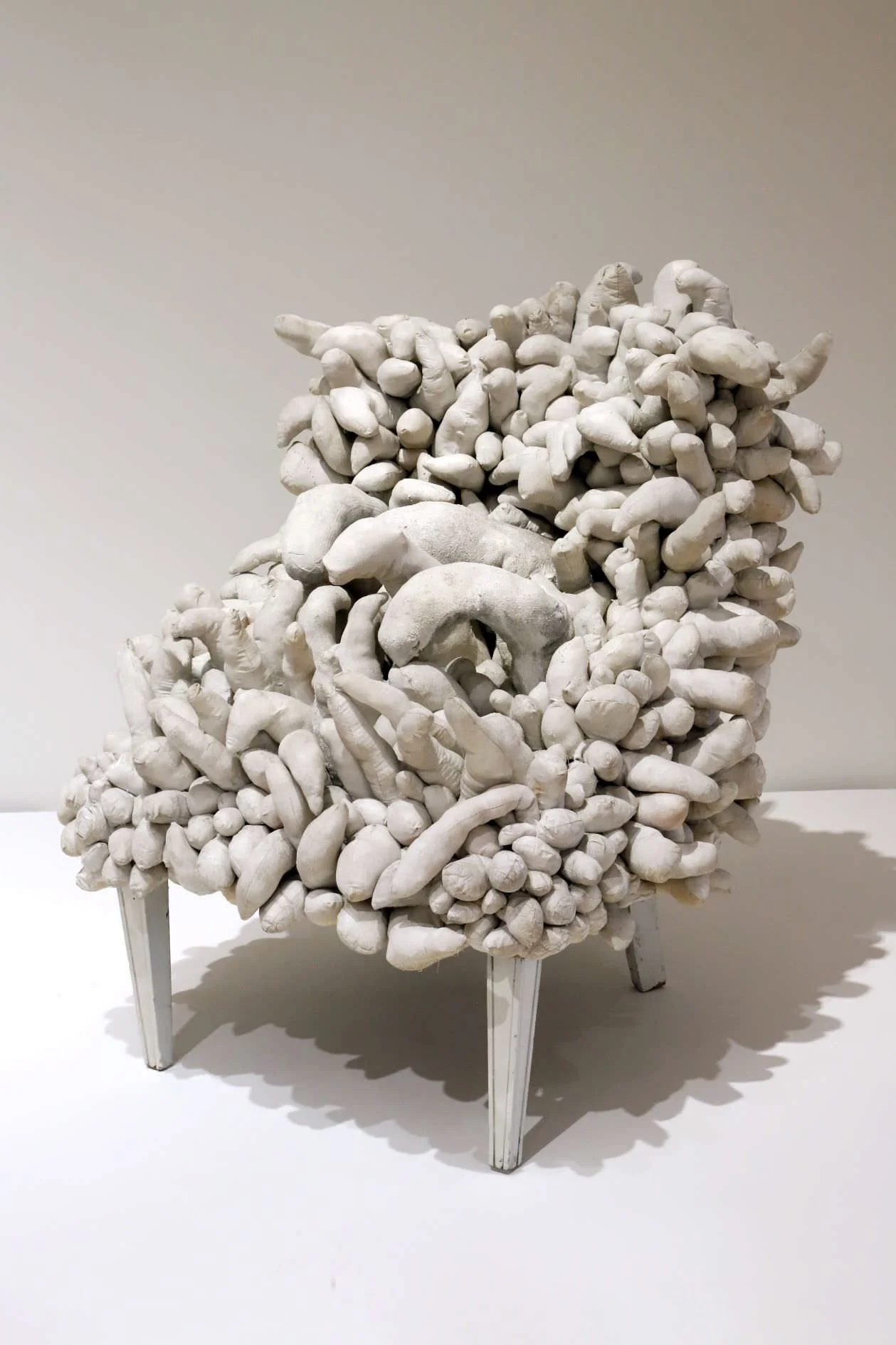

Stavano per iniziare gli anni degli hippy e della controcultura, e la signora Kusama, dopo aver dipinto senza posa in un appartamento freddo e malconcio, li cavalcò inventandosi performance sfacciate e provocatorie chiamate “Orge” (in genere lei se ne stava in disparte, ma in un’occasione venne arrestata). Sempre in quegli anni diede vita alle sculture ricoperte di protuberanze che cuciva lei stessa e alle prime “Infinity Mirrored Room”. Nel frattempo fondò due brand di abbigliamento (uno semplicemente imprimeva i suoi motivi ricorrenti su stoffa, mentre l’altro presentava collezioni bizzarre in cui gli abiti, per esempio, lasciavano scoperti seno o glutei). Continuava ad avere allucinazioni, ma pare che non disdegnasse neppure le visioni indotte dall’LSD. Tuttavia questo non la distoglieva dal lavoro: era abilissima nelle pubbliche relazioni e la sua opera cresceva giorno dopo giorno in qualità e notorietà.

I soldi erano un’altra faccenda; così, quando i suoi genitori, dopo essere venuti a sapere delle performance, decisero di non mandargliene più, se ne tornò in Giappone. Era il 1978, e da allora la signora Kusama ha scelto di vivere in un ospedale psichiatrico. Ha anche un piccolo studio vicino alla clinica, dove tutti i giorni si sposta per dipingere e incontrare i suoi assistenti.

Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room – Illusion Inside the Heart, 2025 Inside view, Mirror-polished stainless steel with glass mirrors and colored acrylic, 300 x 300 x 300 cm, Collection of the artist © YAYOI KUSAMA

L’opera di Yayoi Kusama è stata determinante sia per lo sviluppo della Pop Art sia per quello del Minimalismo, ma non si può dire che questi movimenti abbiano lasciato un segno indelebile in essa. È anzi per sua natura molto intima, più incline a portare dentro di sé il ricordo del Surrealismo (che però usava un linguaggio completamente diverso). L’atmosfera magica e allucinata sembra in qualche modo ispirata a Van Gogh; i puntini richiamano l’Impressionismo e il Divisionismo, ma fanno anche pensare alla griglia luminosa della televisione e ai pixel. Insomma, volendo, i riferimenti alla Storia dell’arte nel lavoro della signora Kusama si sprecherebbero, non fosse che lei ha sempre percorso una strada del tutto singolare e, anche per questo, il pubblico la ama.

Le sue zucche gialle ricoperte da migliaia di pois neri non assomigliano a quelle che i suoi genitori coltivavano nel loro vivaio di Matsumoto, ma si piegano alla visione dell’artista diventando enormi e protettive come caverne, o avvolgenti e vagamente inquietanti come tentacoli, a seconda della necessità. I bambini le adorano e gli appassionati d’arte più alla moda le sfoggiano durante le occasioni speciali, impresse su borse e foulard (la sua collaborazione con il brand Louis Vuitton nel 2013 ha inaugurato una partnership tra artisti e marchi di lusso che negli anni successivi sarebbe diventata un’abitudine). Anche i dipinti dai colori vibranti, spesso in contrasto tra loro ma non tanto da urtare gli occhi, e l’essenzialità compositiva, mettono d’accordo persone per il resto completamente diverse (in Svizzera oltre a quelli della serie "My Eternal Soul" ci sono anche quelli del primo periodo newyorkese e alcuni rari lavori giovanili). Chi vuole farsi un selfie o produrre un contenuto da condividere sui social non riesce a resistere agli ambienti immersivi. Anche se sono le stanze specchianti, con le luci che sembrano moltiplicate all’infinito, a imprimersi nel cuore di tutti indiscriminatamente. La scorsa primavera la National Gallery of Victoria, per permettere a tutti di vedere le “Infinity Mirrored Room” della signora Kusama, ha dovuto introdurre un sistema di code e un limite di tempo di 30-40 secondi, tanto era grande la richiesta da parte del pubblico.

La retrospettiva di Yayoi Kusama alla Fondazione Beyeler, curata dal critico indipendente francese Mouna Mekouar insieme alla tedesca associata Charlotte Sarrazin e organizzata in collaborazione con il Museum Ludwig di Colonia e con lo Stedelijk Museum di Amsterdam, resterà aperta fino al 25 gennaio 2026. Inutile dire che si tratta di un successo annunciato.

Installation view "Yayoi Kusama", Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Narcissus Garden, 1966/2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Matthias Willi

Kusama with her installation Narcissus Garden at the 33rd Venice Biennale, 1966 © YAYOI KUSAMA

Installation view «Yayoi Kusama», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

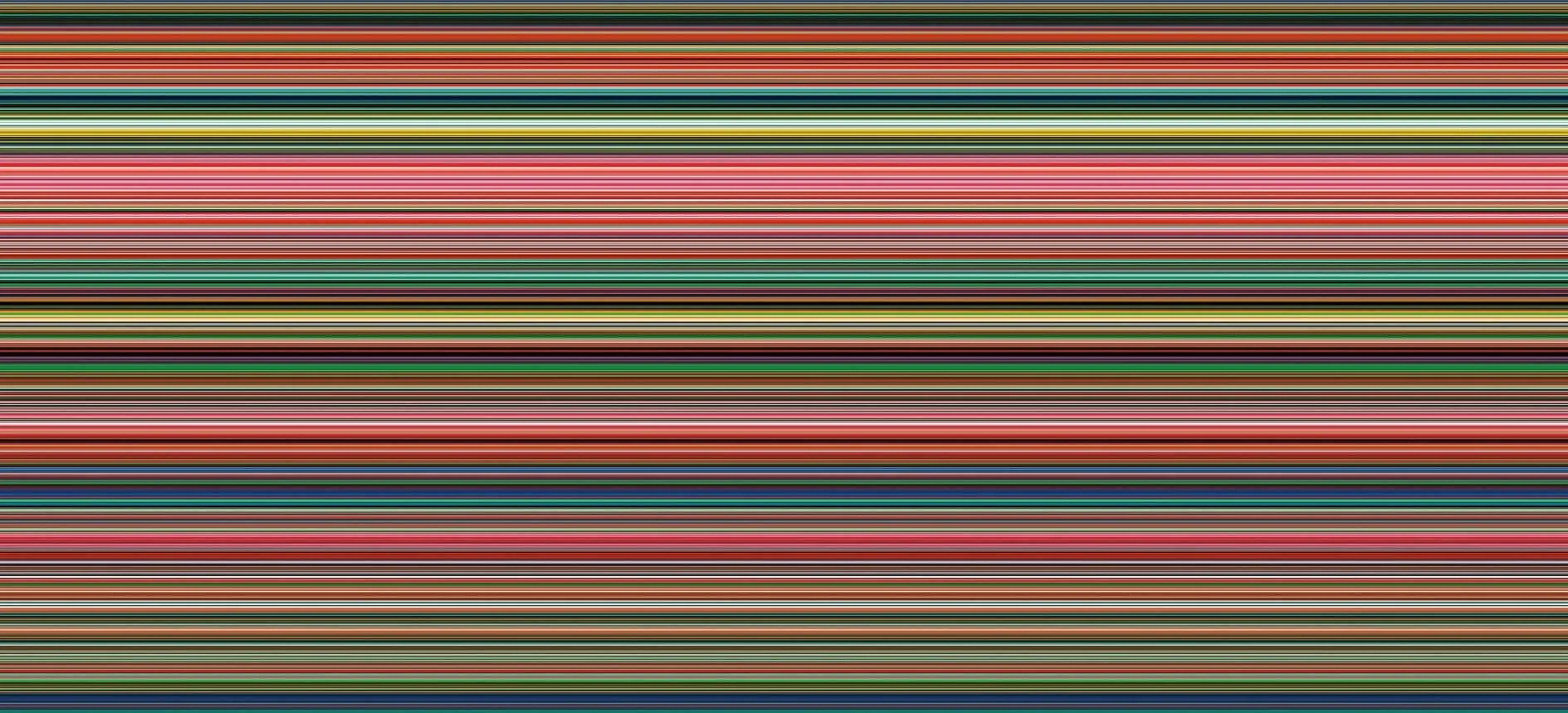

Yayoi Kusama, Everything about My Love, 2013from the My Eternal Soul series, 2009–2021, Acrylic on canvas, 194 x 194 cm, Collection of the artist © YAYOI KUSAMA

Yayoi Kusama, Death of My Sorrowful Youth Comes Walking with Resounding Steps, 2017 from the My Eternal Soul series, 2009–2021, Acrylic on canvas, 194 x 194 cm, Collection of the artist © YAYOI KUSAMA

Installation view «Yayoi Kusama», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Infinity Mirrored Room – The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

Installation view «Yayoi Kusama», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Infinity Mirrored Room – The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

Yayoi Kusama in her studio in New York in 1971 photographed by Tom Haar Photo: Tom Haar © YAYOI KUSAMA

Installation view «Yayoi Kusama», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

Yayoi Kusama, Untitled (Chair), 1963. Stuhl, genähter und gefüllter Stoff und Farbe, 81 x 93 x 92 cm, Collection of the artist © YAYOI KUSAMA

Yayoi Kusama, Pumpkin, 1991. Acrylic on canvas, 91 x 116.7 cm, Collection of the artist © YAYOI KUSAMA

KUSAMA with YELLOW TREE / Living Room at the Aichi Triennale, 2010 © YAYOI KUSAMA, Courtesy of Ota Fine Arts, Victoria Miro, David Zwirner