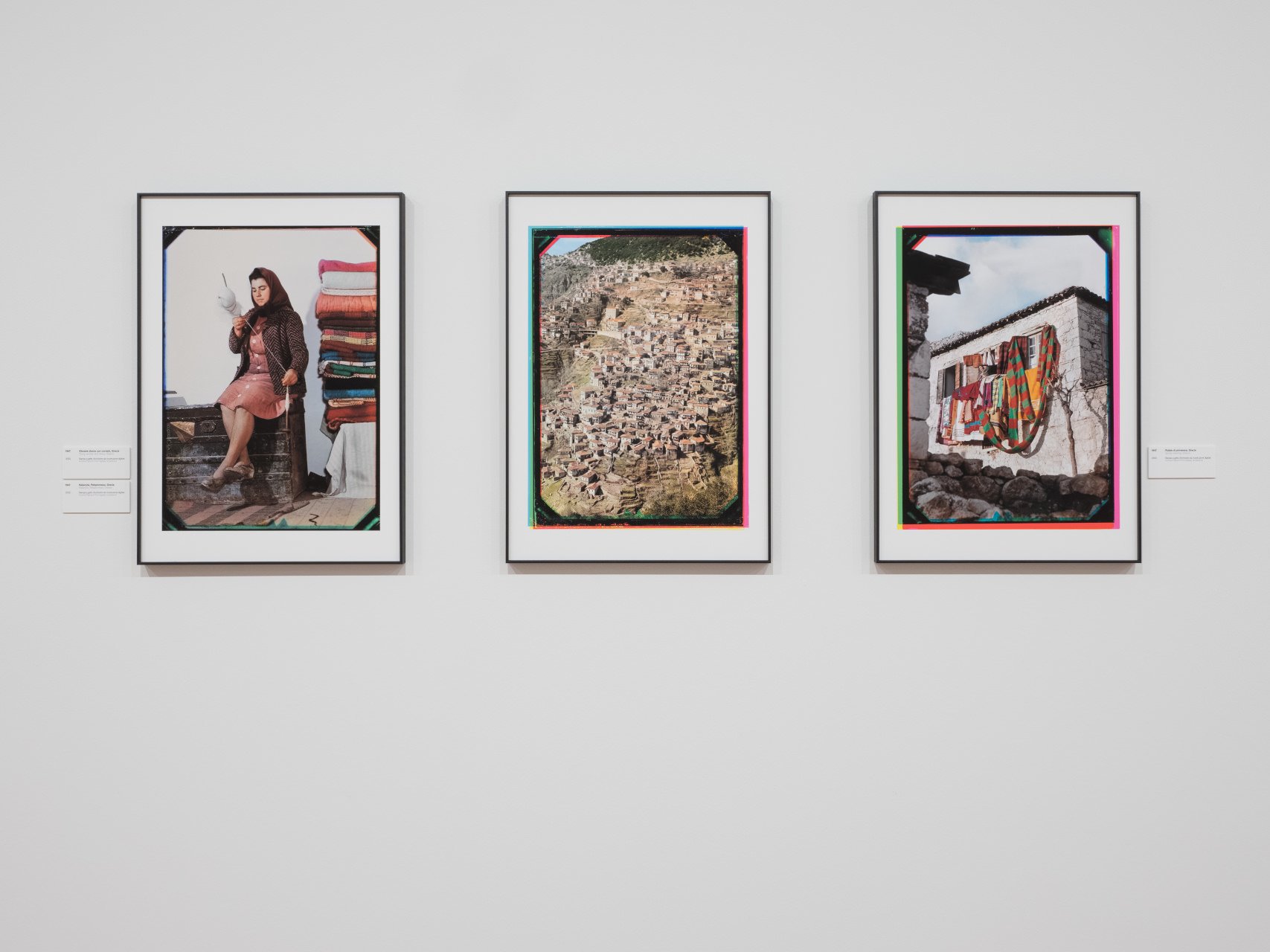

Mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, Teatro dell’architettura Mendrisio, Foto di Enrico Cano

Da qualche giorno al Teatro dell’architettura di Mendrisio, nella Svizzera italiana, è in corso, “What Mad Pursuit”, una raffinata mostra, che attraverso una nutrita serie (50 foto, scattate in momenti e luoghi diversi) di opere di Aglaia Konrad, Armin Linke e Bas Princen, mette in discussione il ruolo della fotografia dell’architettura e quello della stessa immagine fotografica nello spazio architettonico. Sembra un argomento esclusivo, dannatamente settoriale, persino un po’ noioso, ma non lo è. Grazie all’abilità dei tre artisti scelti, alla asciutta bellezza dell’edificio circolare progettato dall’archistar svizzero Mario Botta, alla studiata e, tutto sommato, anticonvenzionale installazione delle opere.

Mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, Teatro dell’architettura Mendrisio, Foto di Enrico Cano

La Sede Espositiva:

Ispirato al teatro anatomico, il Teatro dell’architettura di Mendrisio, è stato eretto all’interno del campus universitario, con tre piani fuori terra e due piani interrati (l’esposizione ne occupa 2), ha una pianta centrale circolare. E proprio questa caratteristica della sede espositiva ha ispirato il tema della mostra, per la sua capacità di creare interferenze nel pensiero e mix inaspettati di immagini e concetti. La mostra, infatti, è stata progettata proprio per l’edificio firmato da Mario Botta. Tuttavia, il materiale esposto già esisteva.

La presentazione della mostra spiega: “Al di là di qualsiasi principio di coerenza cronologica, geografica o stilistica, What Mad Pursuit combina progetti realizzati dai tre autori in momenti diversi, luoghi distanti e per scopi altrettanto eterogenei. Il soggetto dell’architettura e del costruire che unisce le loro ricerche non viene qui osservato in se stesso, ma sulla base di una logica relazionale”.

Che, in poche parole significa che le foto sono state accostate per generare nuovi significati, dialogando tra loro e con lo spazio circostante.

Mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, Teatro dell’architettura Mendrisio, Foto di Enrico Cano

Il Titolo:

“What Mad Pursuit” è stato preso in prestito da un saggio degli anni ’80 del neuroscienziato britannico Francis Crick. Gli organizzatori della mostra l’hanno scelto per introdurre il tema dell’intersezione (di pensieri, che nascono guardando le opere accostate tra loro nello spazio espositivo e mettono in discussione il ruolo della fotografia come mezzo di documentazione). Nel testo, infatti, Crick stabilisce la priorità della contaminazione sull’isolamento: “In natura le specie ibride sono generalmente sterili, ma nella scienza è spesso vero il contrario. I soggetti ibridi sono molte volte eccezionalmente fertili, mentre se una disciplina scientifica rimane troppo pura è destinata a deperire”.

Mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, Teatro dell’architettura Mendrisio, Foto di Enrico Cano

L’Argomento:

L’idea alla base della mostra è che fotografare non significhi documentare, tant’è vero che a seconda del contesto il significato dell’immagine cambia. Una lettura che qui viene applicata alla fotografia dell’architettura ma che riguarda il mezzo in generale (basti pensare ai significati sottintesi nelle foto dei giornali). Se però questo è vero, la fotografia diventa un materiale mutevole, capace di cambiare forma a seconda del luogo in cui è, e delle immagini che le fanno da compagne di viaggio. Una specie di cipolla piena di significati nascosti che diventano visibili solo se la sia mette nella giusta location. Per questo la mostra dà anche importanza alla fotografia come oggetto nello spazio.

Mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, Teatro dell’architettura Mendrisio, Foto di Enrico Cano

Gli Artisti:

Tutti e tre particolarmente focalizzati sulla fotografia dell’architettura, Aglaia Konrad, Armin Linke e Bas Princen, con la loro opera, non si litano affatto ad effigiare degli edifici.

Autodidatta nata nel ’60, Konrad mette al centro della sua opera lo spaio urbano fin dagli anni ’90. Al Teatro dell’architettura di Mendrisio ha portato la serie “Shaping Stones”, dove le immagini di edifici progettati da importati architetti sono accostati a palazzi anonimi, le epoche sono diverse come i luoghi in cui sorgono, accumunati solo dalla fotografia in bianco e nero dell’artista austriaca. Il risultato però è di omogeneità.

Di Linke, nato nel ’66 a Milano, Artbooms ha già parlato. Lavora con fotografia e cinema, ed è un artista asciutto nella forma e intellettuale nella sostanza. Per “What Mad Pursuit”, ha selezionato alcune fotografie provenienti da progetti diversi, scattate in periodi diversi, ma tutte consevate nel suo archivio. Così accostando tra loro, per esempio, uno schizzo dell’architetto brasiliano, Oscar Niemeyer, e le recinzioni costruite per il G8 di Genova nel 2001, oppure una nuvola che si appoggia perfettamente sul terreno sconnesso di una montagna in Valle d’Aosta, ne modifica il significato. Per rimescolare ulteriormente le carte ha anche posizionato le opere in corrispondenza di alcuni elementi tecnici dell’edificio.

L’olandese, Bas Princen, è il più giovane dei tre (’75). Proviene dal design industriale per poi studiare architettura, si concentra sul modo in cui le immagini definiscono il paesaggio. Per Mendrisio ha scelto una serie di opere realizzate tra il 2018 e il 2023, in cui cerca di capire la natura più profonda delle immagini. Mette in luce, per esempio, con dei super- ingrandimenti di particolari di foto preesistenti, il fatto che ogni fotografia è un dettaglio, la cui selezione è determinante per interpretarne il significato. Ma anche l’importanza dell’alterazione della scala e la sovrapposizione tra molteplici autorialità (per esempio, quando si fotografa un quadro in un edificio), oltre alla delicatezza del passaggio che tramuta un oggetto tridimensionale in un’immagine bidimensionale. Princeton stampa anche le sue foto in rilievo, trasformandole quasi in sculture.

“What Mad Pursuit. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ”, al Teatro dell’architettura di Mendrisio, si potrà visitare fino al 22 ottobre 2023.

Aglaia Konrad, Shaping Stones (Londra, 2013) Stampa digitale su carta in bianco e nero © Courtesy Aglaia Konrad and Gallery Nadia Vilenne

Armin Linke, G8 summit, Genova, Italia, 2001. Stampa cromogenica © Armin Linke 2023, courtesy Vistamare Milano / Pescara

Bas Princen, Detail #4 (Le Stryge, Anonymous cyanotype aprox 1860, collection CCA, Montreal), 2018 Stampa incorniciata a getto d’inchiostro su carta di riso, 212x160 cm, Scala17:1