“9.11.01” installato in una sala del Moma. Installation view of Jack Whitten: The Messenger, on view at The Museum of Modern Art, New York, from March 23 through August 2, 2025. Photo: Jonathan Dorado.

L’ 11 settembre del 2001, Jack Whitten era di fronte al suo palazzo a Lispenard (nel quartiere di Tribeca a New York), che aveva ristrutturato da solo dopo un incendio e che stava vendendo. Era alle prese con i pompieri e una fuga di gas, quando un aereo basso e dalla traiettoria instabile sfrecciò sopra la sua testa. Quel giorno insieme a loro c’era anche un uomo con una telecamera, che stava girando un documentario sui vigili del fuoco, così, quando tutti alzarono gli occhi al cielo e videro il primo aereo schiantarsi sul World Trade Center (poco lontano), il signor Whitten rimase nell’inquadratura che venne trasmessa nei notiziari di tutto il mondo. In seguito, tutto ciò che caratterizza quelle iniziali immagini dell’attacco (il cielo di porcellana, i riflessi di vetro e acciaio nella luce viva di fine estate, le ombre scure, il fumo, le fiamme, la polvere, il nero della tragedia) confluirono nel suo maestoso “9.11.01”. Tre metri per sei di dipinto, realizzato a mosaico con tessere di colore acrilico tagliate e riassemblate a mano, oltre ad altri materiali improbabili e pionieristici (come ceneri dell’attentato stesso e sangue).

Adesso “9.11.01” è esposto insieme ad altre oltre 175 opere dell’artista afroamericano allo Steven and Alexandra Cohen Center for Special Exhibitions del Museum of Modern Art di New York. La mostra, intitolata “Jack Whitten: the Messenger”, si dipana tra gli esordi (negli anni ’60) fin quasi alla sua morte (arriva al 2010 mentre il signor Whitten è mancato nel 2018). Presentando, oltre ai dipinti, anche sculture, lavori su carta e materiali d’archivio. Quella del Moma è la prima retrospettiva importante a lui dedicata ed era davvero molto attesa. Tanto che il New York Times l’ha inserita nell’elenco delle migliori mostre del 2025 (secondo loro undici in tutto, comprese quelle di Caravaggio, Caspar David Friedrich e Piet Mondrian).

“9.11.01” è uno dei capolavori dell’esposizione. Del resto l’evento lo colpì talmente che, quando venne a sapere che i pompieri con cui aveva parlato alla mattina (poi corsi sul luogo del disastro) erano sopravvissuti, scoppiò a piangere. Tuttavia quello non è stato l’unico cambiamento epocale a cui aveva assistito nella sua non lunghissima vita.

Jack Whitten. Atopolis: For Édouard Glissant. 2014. Acrylic on canvas, 8 panels, overall 124 1/2 × 248 1/2″ (316.2 × 631.2 cm). The Museum of Modern Art, New York. Acquired through the generosity of Sid R. Bass, Lonti Ebers, Agnes Gund, Henry and Marie-Josée Kravis, Jerry Speyer and Katherine Farley, and Daniel and Brett Sundheim. © 2025 The Museum of Modern Art, New York, Photo by Jonathan Muzikar.

Nato nel ’39 a Bessemer in Alabama, proprio nel cuore del sud segregazionista degli Stati Uniti di allora, Jack Whitten, ebbe modo di vedere fin troppe violenze ed ingiustizie durante l’infanzia. In merito ha, ad esempio, raccontato: “Per tutto il liceo e le medie (scuole con insegnanti di colore e alunni di colore ndr), quando ci portavano in gita scolastica, non ci portavano mai al museo perché era off-limits per i neri. Ci portavano alle acciaierie e alle miniere di carbone, ma mai ai musei”. Oppure: “in Alabama, l'estate era calda, umida, disgustosamente calda. Una delle cose più difficili per noi bambini era passare davanti alla piscina, di proprietà comunale, pagata con i soldi dei contribuenti, e vedere ragazzi bianchi che nuotavano, mentre noi non potevamo entrare. Era dura. Era dura. Persino il parco pubblico (la piccola area ombreggiata con gli alberi, con una fontana al centro) potevamo attraversarlo a piedi, ma non ci si poteva sedere all’ombra e Dio non voglia che si andasse alla fontana”.

Forse per questo, dopo essersi iscritto a medicina nel college di Tuskegee in Alabama (in quel periodo aveva anche sentito parlare Marthin Luther King) e aver lasciato per studiare arte alla Southern University di Baton Rouge in Luisiana (entrambe università per soli neri), fu tra gli organizzatori di una delle prime marce per i diritti civili degli afroamericani. Evento che, avrebbe detto in seguito, per lui fu uno spartiacque: “Per me c’è stato un prima e un dopo”. Infatti, nonostante credesse fermamente nelle proteste non violente, l’atteggiamento della gente che aveva assistito a quella manifestazione era stato talmente aggressivo (“buttavano di tutto dalle finestre-ha ricordato una volta- la gente imprecava, ti picchiava”) da spingerlo a tagliare i ponti con il passato e trasferirsi a New York (dove continuò i suoi studi d’arte alla Cooper Union; un’università finalmente rivolta a tutti).

Lì il signor Whitten, prima da studente e poi da giovane esordiente, fece di tutto per mantenersi (dal manovale all’insegnante) mentre frequentava jazz clubs ed entrava in contatto con la vivace scena artistica newyorkese degli anni ’60 (tra gli altri conobbe: Wayne Thiebaud, Andy Wharol, che non gli era simpatico, Roy Lichtenstein, che invece stimava, e poi gli astrattisti della prima generazione come Willem de Kooning, Franz Kline, Barney Newman e Mark Rotko, oltre ai neri Romare Bearden, Jacob Lawrence e Norman Lewis; anni dopo avrebbe frequentato anche altri artisti molto diversi da lui come Jean Michael Basquiat, Nam June Paik e David Hockney).

Jack Whitten. Birmingham 1964. 1964. Aluminum foil, newsprint, stocking and oil on board, 16 5/8 x 16″ (42.2 x 40.6 cm). Collection of Joel Wachs. © Photo by John Berens, Courtesy the Jack Whitten Estate and Hauser & Wirth.

Stilisticamente (dopo l’amore per il Rinascimento italiano), sulle prime coltivò soprattutto l’affinità con Gorky e de Kooning. Faceva cose che lui stesso ha descritto come “un espressionismo figurativo astratto”, ma non ci mise molto a dedicarsi completamente all’astrattismo. Il suo però era un linguaggio diverso da quello dei suoi predecessori bianchi o neri che fossero, pionieristico e sperimentale. Sempre artigianale, perché credeva nella “trasmigrazione dello spirito” dall’artista alla materia. Caratterizzato da una ricerca incessante sui colori e gli strumenti, che a livello concettuale si tingeva di mille sfaccettature (tante quante i suoi interessi; che andavano dalla scienza, alla tecnologia, alla letteratura, alla filosofia, fino all’attualità e alla musica, in particolare il Jazz).

Il Moma nel presentare la sua mostra ha scritto: è “una storia rivelatrice dell'esplorazione dell'artista su razza, tecnologia, jazz, amore e guerra”.

Ma non ebbe vita facile: gli altri gli facevano pressione affinchè abbracciasse la figurazione come forma di attivismo. Però non desistette. Anzi, praticamente ad ogni decennio d’attività del signor Whitten, corrisponde una nuova tecnica (ma sempre astratta). Usava ogni volta l’acrilico di cui divenne un esperto (allora erano colori utilizzati in arte da poco tempo).

Detail of Jack Whitten. Four Wheel Drive. 1970. Acrylic on canvas, 98 1/4 × 98 1/4″ (249.6 × 249.6 cm). Private collection. © Jack Whitten Estate. Courtesy the Estate and Hauser & Wirth, Photo by Genevieve Hanson.

Negli anni ’70 stendeva spessi strati di pittura che sovrapponeva; in alcune colate ritardava più o meno l’asciugatura delle vernici; e poi con un grande strumento a T (che si era fatto da solo) raschiava tutto in un unico gesto. Si trattava di un processo immediato, tuttavia, lui disponeva strategicamente sotto la tela oggetti dalla diversa grana, forma e peso, in modo da controllare la quantità di pigmento che sarebbe stata portata via in un punto o nell’altro.

Ma Jack Whitten era anche capace di fare colori da zero usando polveri di ogni tipo e un legante acrilico. A volte mischiava tutto con un mixer da cucina, altre stendeva strani prodotti concepiti per usi industriali che non permettevano a niente di attaccarsi.

Detail of Jack Whitten. Atopolis: For Édouard Glissant. 2014. Acrylic on canvas, 8 panels, overall 124 1/2 × 248 1/2″ (316.2 × 631.2 cm). The Museum of Modern Art, New York. Acquired through the generosity of Sid R. Bass, Lonti Ebers, Agnes Gund, Henry and Marie-Josée Kravis, Jerry Speyer and Katherine Farley, and Daniel and Brett Sundheim. © 2025 The Museum of Modern Art, New York, Photo by Jonathan Muzikar.

Sua moglie era di origine greca e, durante un viaggio nelle isole elleniche in cui lei cercava le proprie radici e lui un albero che aveva visto in sogno, scoprì i mosaici. Per tutti gli anni ’90 ne avrebbe fatti incessantemente, usando però tessere di colore acrilico invece che di pietra (spesso per frantumarlo meglio prima lo congelava, se doveva riutilizzare le rimanenze lo polverizzava con un mortaio). Le sue tessere, disposte in modi sempre diversi, a volte richiamano dei pixel, altre frazioni di materia, altre un caos armonico, altre ancora costellazioni.

Aveva un debole per i memoriali, che dedicò a persone di colore ma anche bianche, o più raramente ad eventi storici (è il caso di “9.11.01”).

Jack Whitten. The Afro American Thunderbolt. 1983/1984. Black mulberry wood with copper plate and nails, 25 × 9 × 10″ (63.5 × 22.9 × 25.4 cm). Jack Whitten Estate. Courtesy the Estate and Hauser & Wirth. © Jack Whitten Estate. Courtesy the Estate and Hauser & Wirth, Photo by Genevieve Hanson.

Nel frattempo, quando durante l’estate si trasferiva nello studio che aveva comprato a Creta (dopo quel primo viaggio in cui erano approdati proprio lì, e dove lui aveva davvero trovato l’albero del suo sogno, la famiglia Whitten aveva continuato ad andarci), creava sculture che coniugavano l’arte dell’antico Mediterraneo a quella africana, oltre a servirsi di materiali bizzarri (come vecchi chip per computer).

Per quanto Jack Whitten abbia influenzato artisti molto noti in Europa, ha una storia espositiva principalmente centrata negli Stati Uniti e non sembra che la cosa sia destinata a cambiare a breve. La grande retrospettiva a lui dedicata, “Jack Whitten: the Messenger”, curata da Michelle Kuo (curatrice capo ed editor del Dipartimento di pittura e scultura) al Moma di New York, si concluderà il 2 agosto 2025.

Jack Whitten. Siberian Salt Grinder. 1974. Acrylic on canvas, 6’8″ x 50″ (203.2 x 127 cm). The Museum of Modern Art, New York. Nina and Gordon Bunshaft Fund and The Friends of Education of The Museum of Modern Art. © 2025 The Museum of Modern Art, New York, Photo by John Wronn.

Jack Whitten. Mirsinaki Blue. 1974. Acrylic on canvas, 62 1/8 × 72 1/8″ (157.8 × 183.2 cm). Collection of the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University. Gift of Leonard and Ruth Bocour. © 2024 Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University.

Jack Whitten. Liquid Space I. 1976. Acrylic slip on paper, 20 5/8 x 20 5/8″ (52.4 x 52.4 cm). The Museum of Modern Art, New York. Purchased with funds provided by Dian Woodner in honor of The Friends of Education of The Museum of Modern Art. © 2025 The Museum of Modern Art, New York, Photo by Peter Butler.

Installation view of Jack Whitten: The Messenger, on view at The Museum of Modern Art, New York, from March 23 through August 2, 2025. Photo: Jonathan Dorado.

Installation view of Jack Whitten: The Messenger, on view at The Museum of Modern Art, New York, from March 23 through August 2, 2025. Photo: Jonathan Dorado.

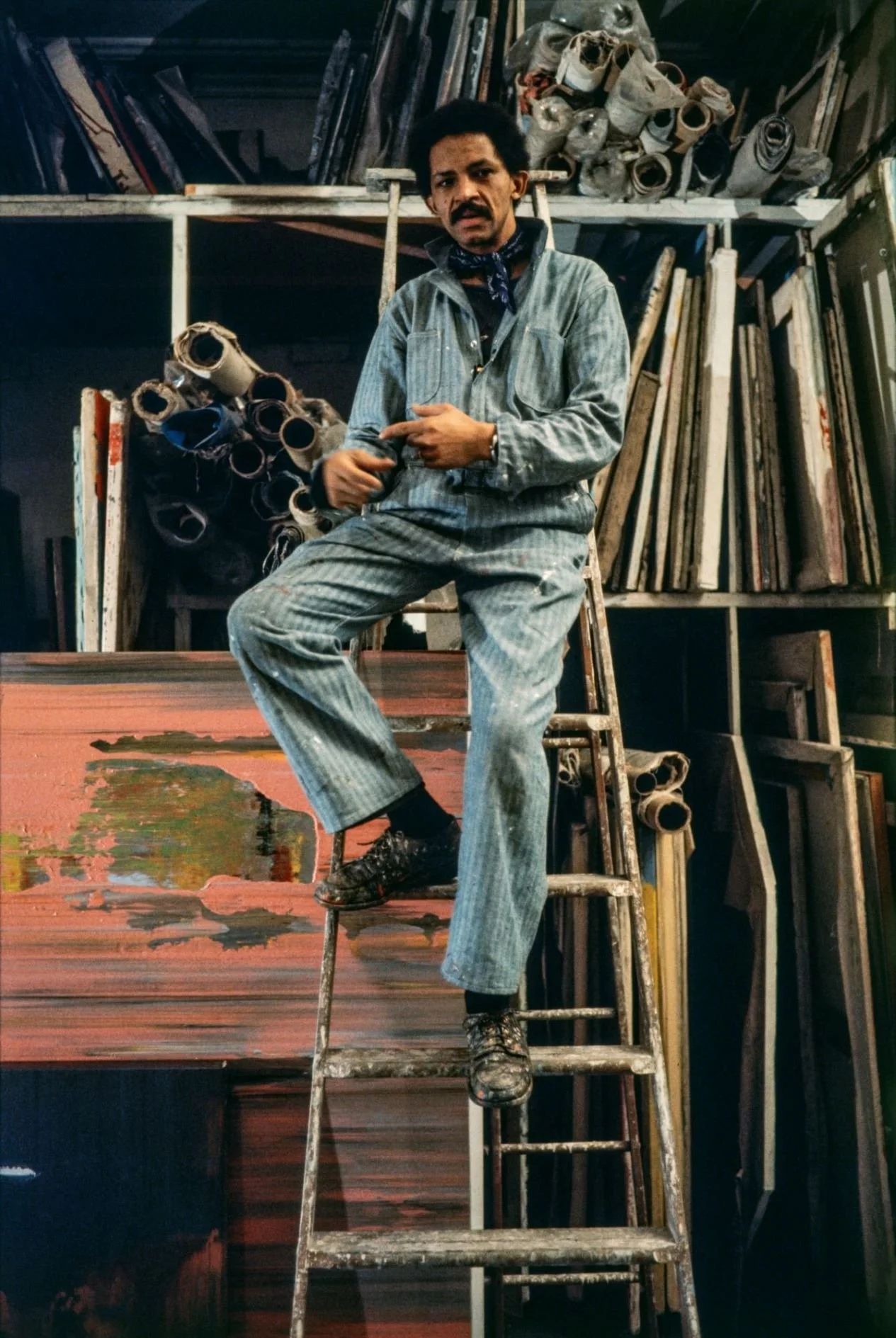

Portrait of Jack Whitten with Pink Psyche Queen (1973), ca. 1975 © Jack Whitten Estate. Courtesy the Estate and Hauser & Wirth.