“Malinche” una delle sculture iconiche di Jimme Durham. Che ritrae la donna indigena che fu schiava e amante di Hernán Cortés. Tutte le fotografie courtesy Madre

Mancato poco più di un anno fa, Jimmie Durham, è attualmente celebrato dal museo d’arte contemporanea Madre di Napoli con una retrospettiva da non perdere.

Era cresciuto nelle ampie pianure del nord america e nato nel ‘40 a Huston. E’ stato scultore, poeta, attivista, saggista e performer. Nella sua vita ha spesso dichiarato ascendenze Cherokee, contestate e diventate oggetto di una di quelle polemiche tutte americane man mano che la sua fama cresceva.

A riguardo Paul Chaat Smith, nativo americano, curatore del National Museum of the American Indian che conosceva Durham dagli anni '70 ha detto: "Jimmie Durham è nato in una famiglia Cherokee, non si è mai considerato altro che Cherokee, e nemmeno nessun altro nella sua famiglia". Negli Stati Uniti, infatti, l’appartenenza a una tribù di nativi americani è regolamentata e deve essere riconosciuta. Ciò non ha necessarimante a che fare con le origini. A Durham questo non interessava, ha anzi affermato di ritenere gli sforzi per l’arruolamento tribale come uno "strumento dell'apartheid".

Tuttavia, la polemica fu fastidiosa, perchè Durham era diventato famoso introducendo elementi riconducibili all’estetica e al simbolismo nativo americano nelle sue sculture. Per tutta una lunga stagione della sua opera, infatti, aveva usato ricami, perline, pelli, teschi e piume.

I teschi ritorneranno anche nell’utimo periodo, ritenuto più astratto e universale, nella serie dedicata ai grandi mammiferi europei, poi esposta alla Biennale di Venezia 2019 in occasione del Leone d’Oro alla Carriera conferitogli quell’anno.

Durham, mentre dava vita a queste sculture, diceva di usare dei teschi trovati, nel tentativo di comunicare con gli spiriti degli animali a cui erano appartenuti. E anche in questa pratica, si potrebbe vedere un’allusione allo sciamanesimo indiano americano.

D’altra parte, Durham, che aveva cominciato a fare arte negli anni ‘60 per poi spostarsi in Svizzera, era tornato in patria negli anni’70 anche e soprattutto per difendere i diritti civili degli afroamericani e dei nativi americani. Coinvolto poi nell'American Indian Movement fu anche amministratore capo dell'International Indian Treaty Council.

Ma quella stagione si concluse in fretta, e Durahm, dopo un periodo a New York si spostò in Messico e di lì, con la compagna Maria Thereza Alves (artista e attvista brasialiana), in Europa. Prima al nord, per poi dividere stabilmente la sua vita tra Berlino e Napoli.

Ai piedi del Vesuvio aveva uno studio, creato in una ex fabbrica di pelletteria, che nel XII secolo era nata come convento. Gli spazi di quest’edificio, così ricchi di Storia, avevano finito pure per modificare il suo lavoro. Lui, infatti, con un debole per i meteriali grezzi come la pietra (in una serie, esposta anche in Biennale, faceva notare il “lavoro” delle lastre di roccia che si spostano da monti non sempre vicini per arrivare nelle nostre città) e il legno, in genere non resisteva a quelli raccattati qua e là.

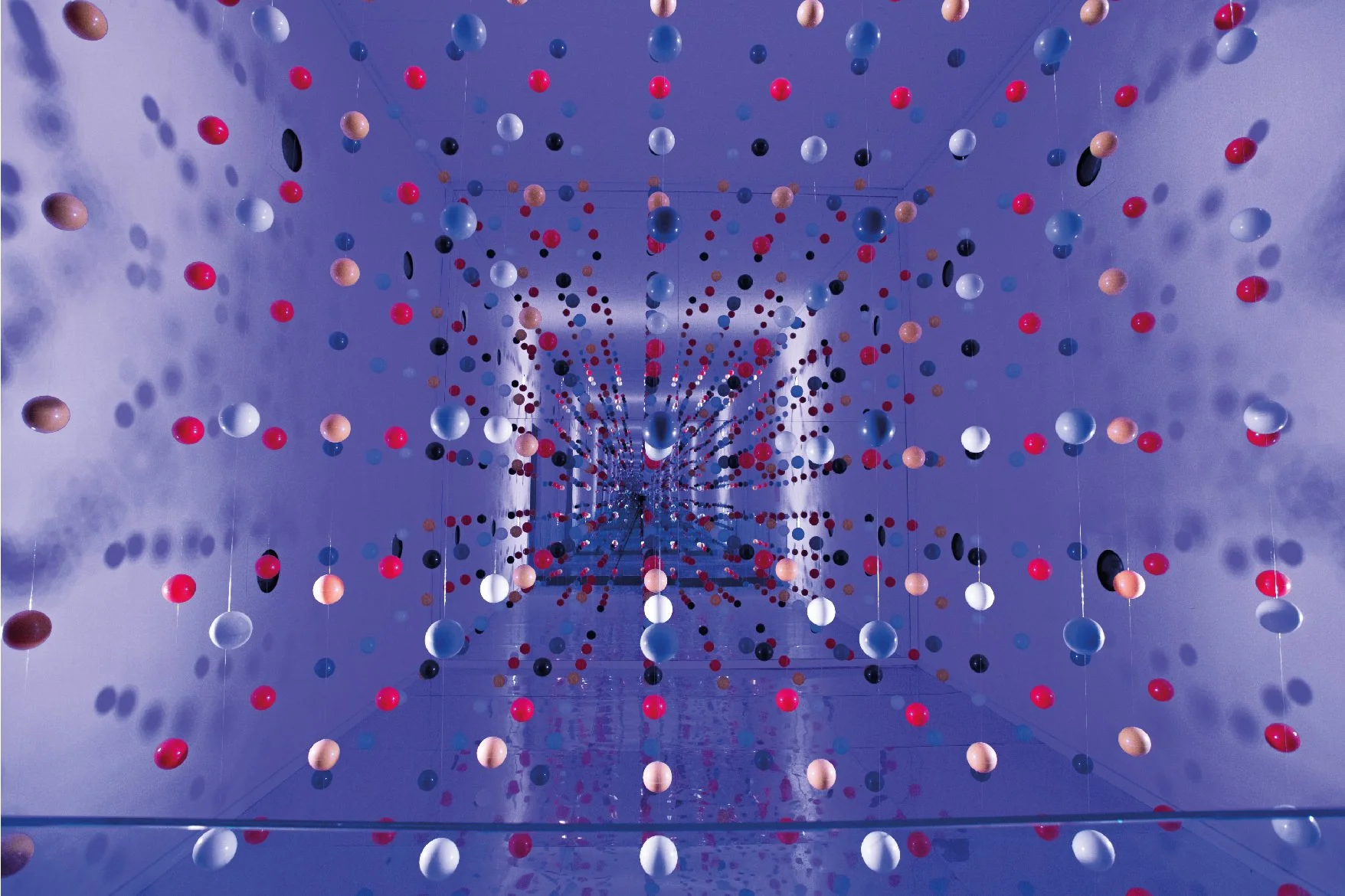

E nel suo studio partenopeo, dove aveva imparato ad apprezzare il vetro, aveva anche trovato dei materiali abbandonati già potenzialmente pronti all’uso.

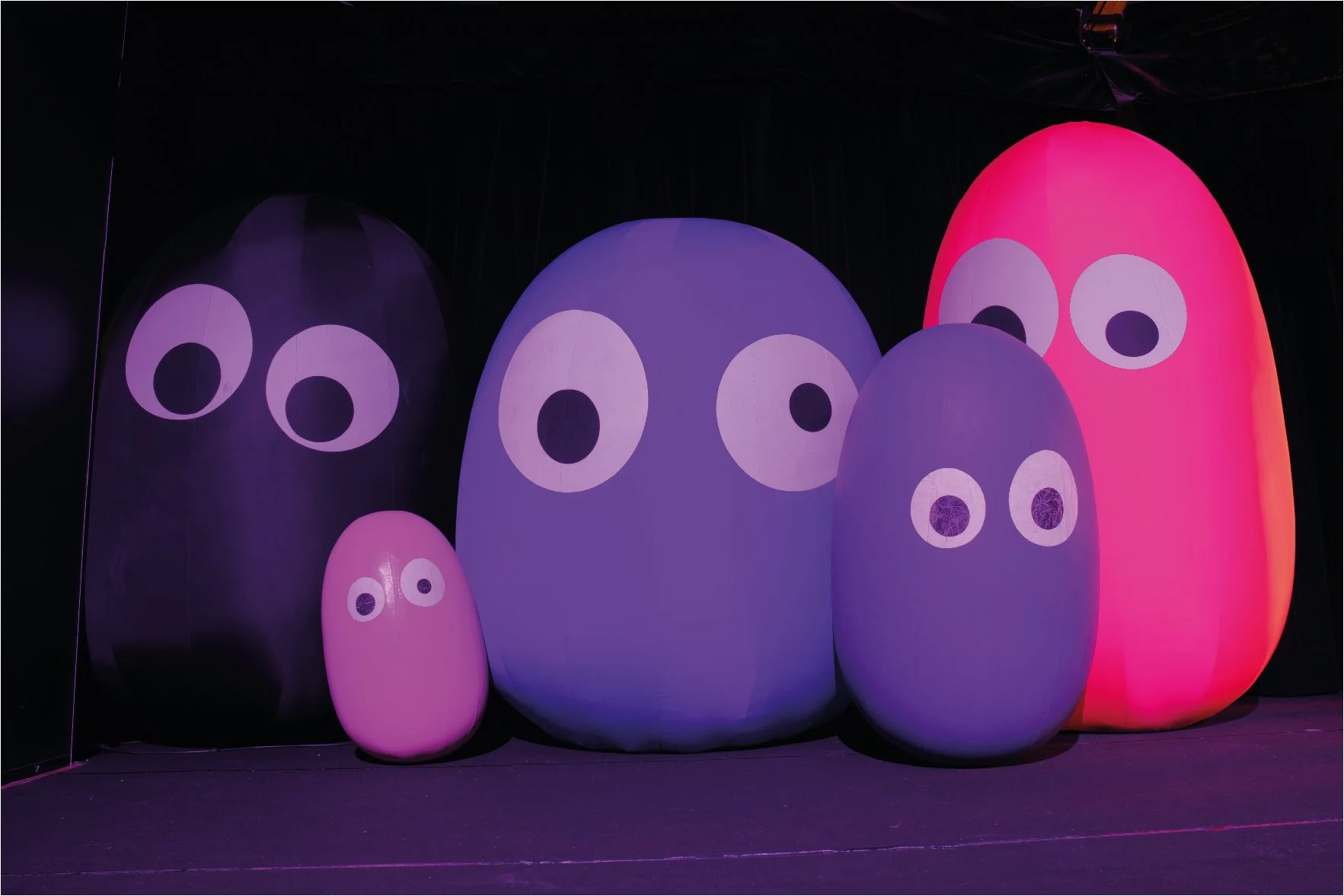

A questo proposito è importante ricordare che Durham ha passato la vita a cercare di liberarsi delle forme monumentali, classiche, o comunque dei clichè scultorei, che smontava completamente, per poi ricostruire la realtà a modo suo. Per esempio, nella già citata serie dei grandi mammiferi europei, usava un teschio più o meno lavorato come testa e poi costruiva il corpo con quello che gli suggeriva la fantasia. Spesso un’impalcatura in metallo su cui accatastava vecchi vestiti ma ha anche risolto alcuni pezzi con armadi d’epoca, tubature idrauliche e altri materiali imporbabili.

Se gli sembrava mancasse qualcosa faceva ricorso alla parola scritta. Magari usata insieme alla cartellonistica stradale.

La sua arte era poetica ma anche pervasa d’ironia.

Riguardo agli animali che amava molto (in particolare i gatti), ha detto in un’intervista rilasciata a Domus nel 2019:

"(...)Siamo primati, e tutto ciò che facciamo, lo facciamo come primati, pensiamo con i nostri cervelli, corpi e mani di primati. Spesso diciamo quanto siamo intelligenti e gli scienziati parlano degli animali, non degli altri animali. Ma siamo intelligenti a modo nostro, non come lo sono i cavalli.(...) Ma odio gli animali e persino gli umani, anche se odio di più cani, gatti e cavalli perché ti amano e ti spezzano il cuore. Ti lasciano, vengono uccisi o muoiono.”

Jimmie Durham aveva già partecipato alla Biennale di Venezia prima del 2019 quando vinse il Leone d’Oro, così come a documenta di Kassel. Ha inotre esposto nei più importanti musei mondiali.

A Napoli ci sono tutte le sue opere iconiche (sia degli esordi che di periodi più recenti). E molte altre. La mostra si intitola "Jimmie Durham humanity is not a completed project" ed è curata dal Direttore artistico del Madre, Kathryn Weir. Oltre 50 anni di carriera, condensata (si fa per dire) in 150 opere, alcune delle quali mai esposte.

"(...) Costruendo-scrive il museo- ‘combinazioni illegali con oggetti rifiutati’, attraverso materiali naturali e industriali, Durham ha generato rotture all’interno delle convenzioni del linguaggio e della conoscenza. La mostra è un omaggio a un artista il cui lavoro proteiforme e stratificato è fondamentale per la comprensione dell’arte contemporanea e dei suoi possibili futuri scenari.”,