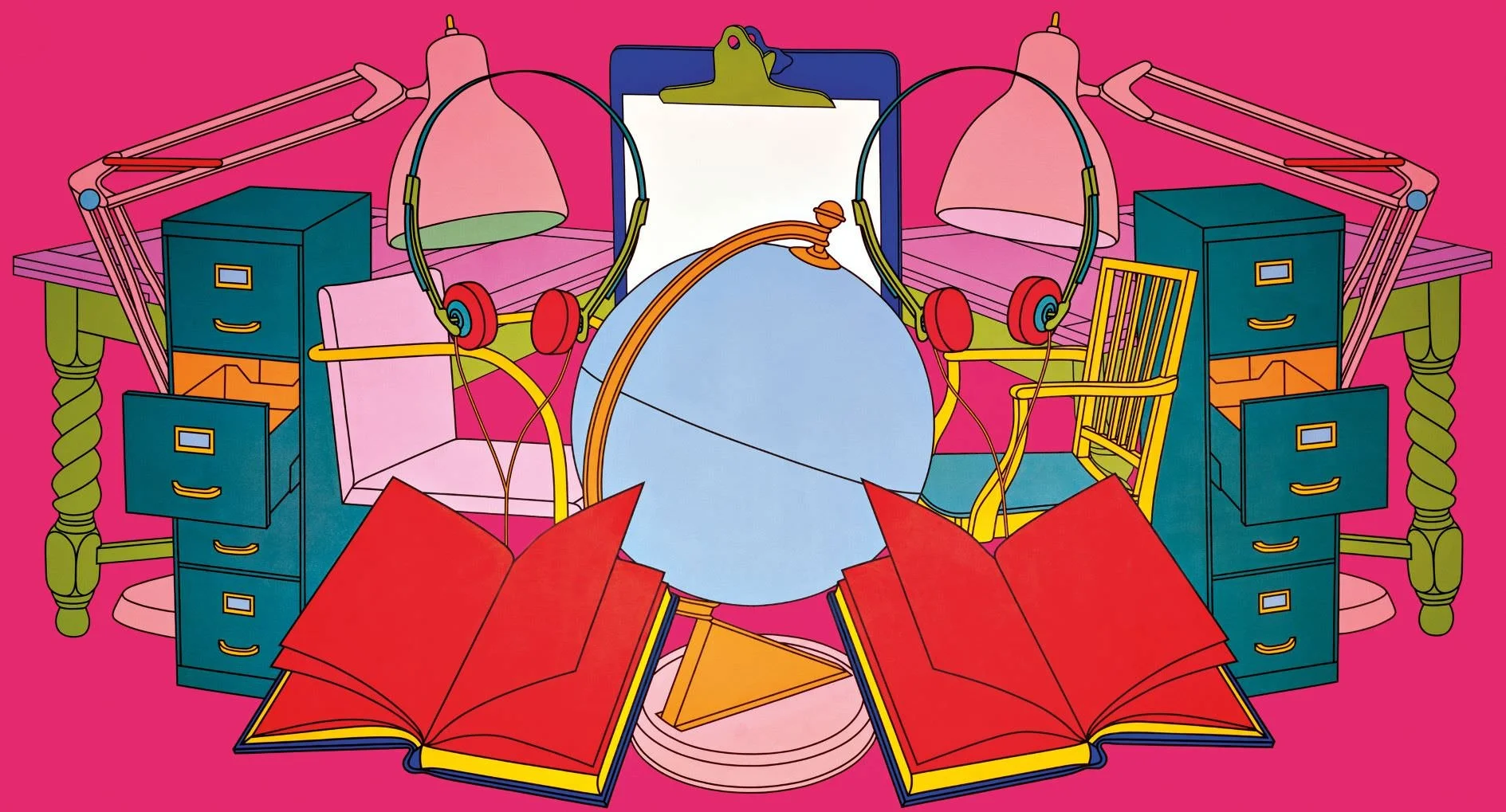

Vija Celmins, Lamp #1, 1964 Oil on canvas, 62.2 x 88.9 cm Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Photo: Aaron Wax, Courtesy Matthew Marks Gallery

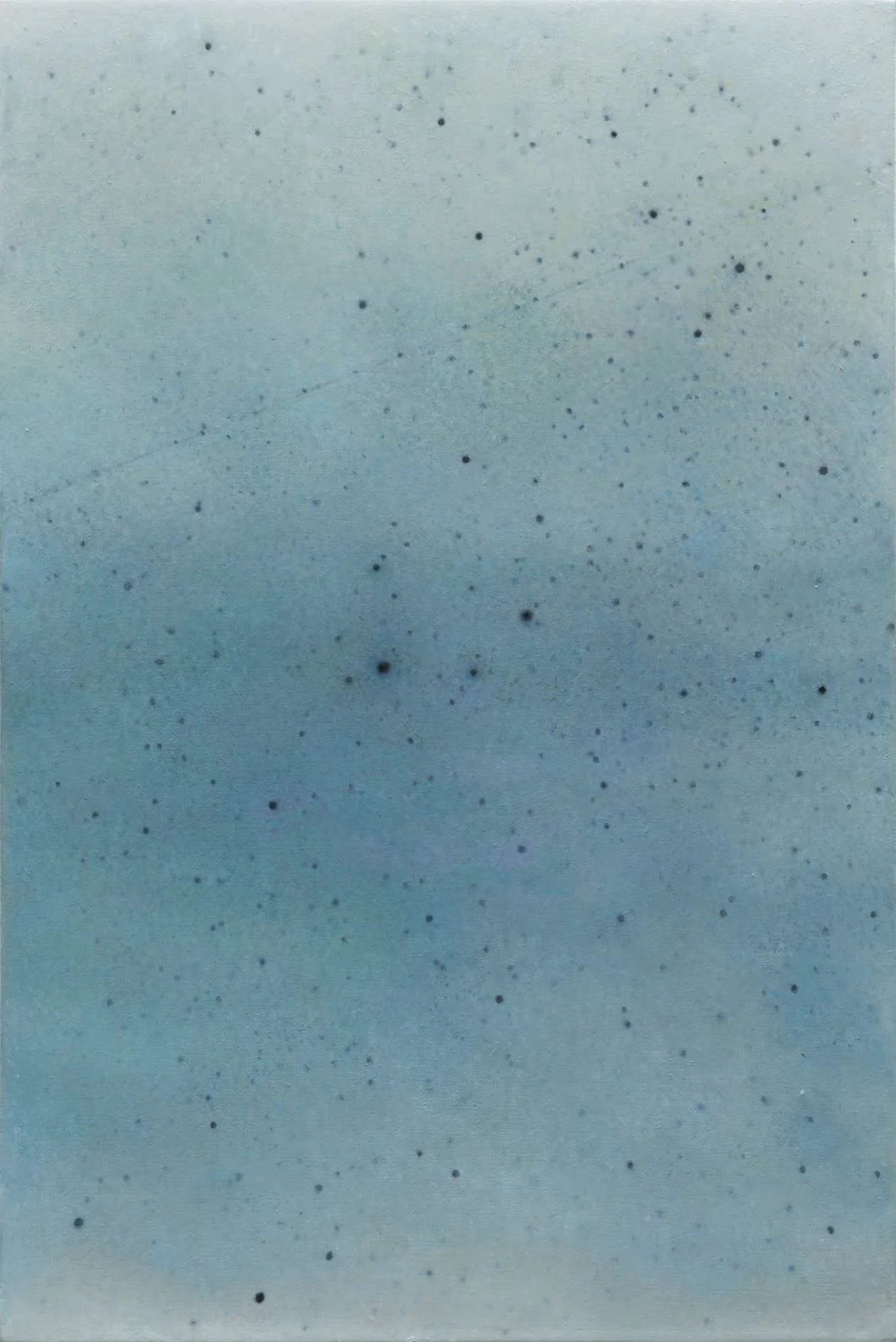

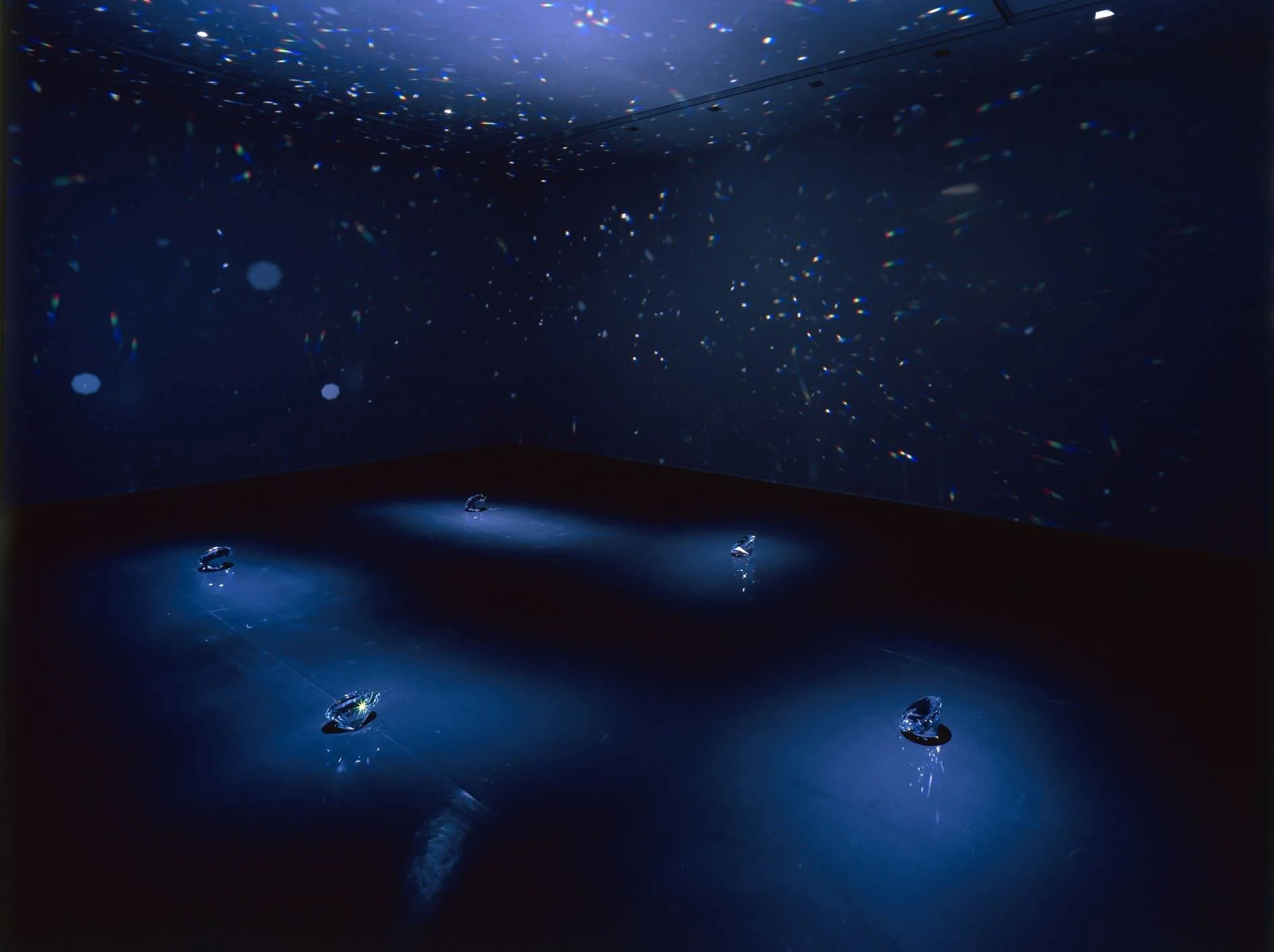

La superficie, meticolosamente e uniformemente dipinta, ha un vero e proprio spessore; incrostazioni piccole e lievi di colore si intravedono qua e là, mentre un universo di toni delicati d’azzurro e beige lasciano spazio all’occhio di vagare, prima che stelle scure come la pece ma così distanti da vedersi appena, lo catturino. E’ l’insidia dei particolari.

E per quanto “Astrographic Blue” (realizzato tra il 2019 e il 2024) sia un olio particolarmente ambiguo, l’intera opera dell’artista statunitense di origine lettone, Vija Celmins, tende a giocare lo stesso scherzo: promette allo sguardo la pace di una visione poco impegnativa e alla fine lo intrappola come un insetto su una ragnatela, condannandolo a vagare da un dettaglio all’altro.

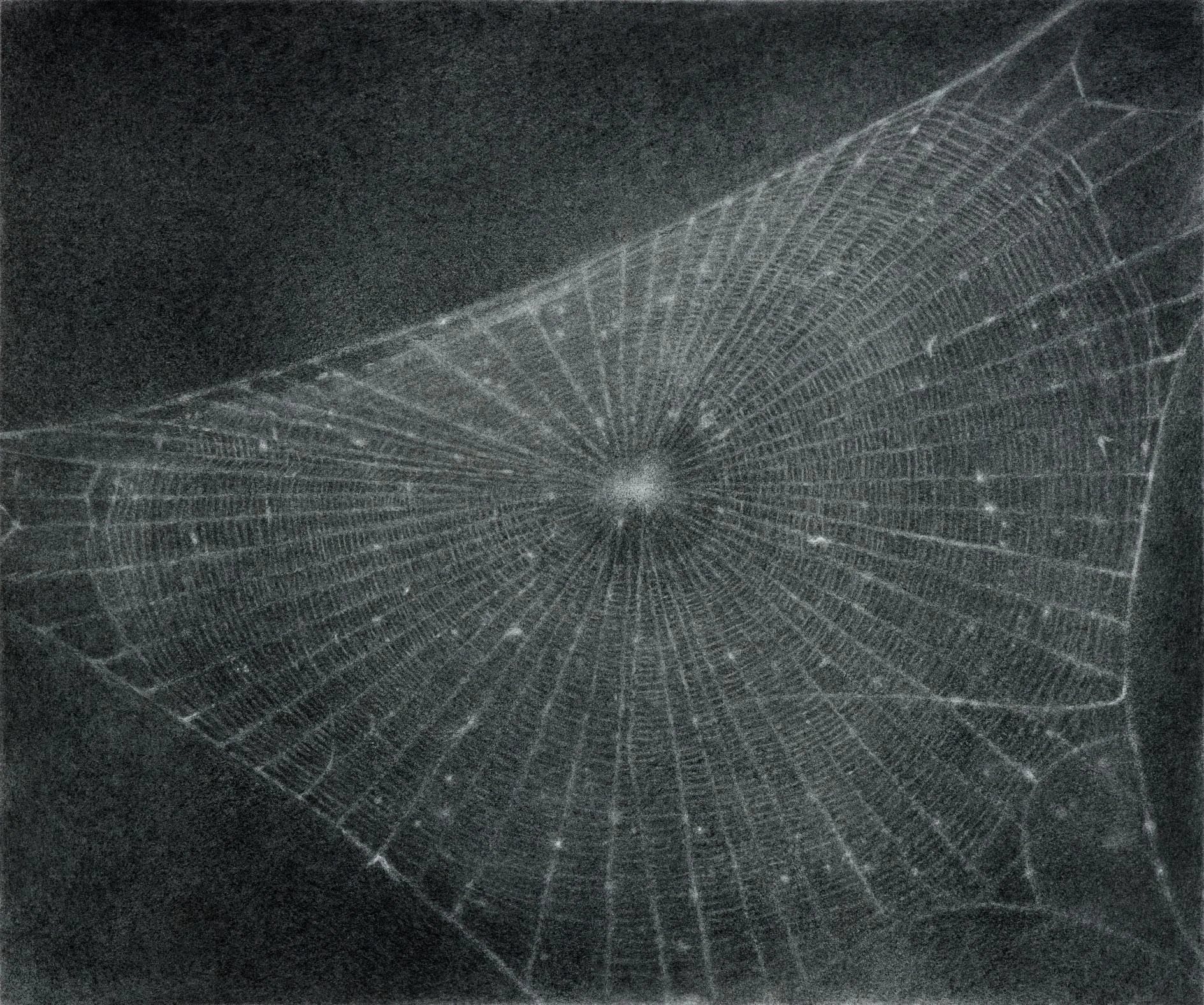

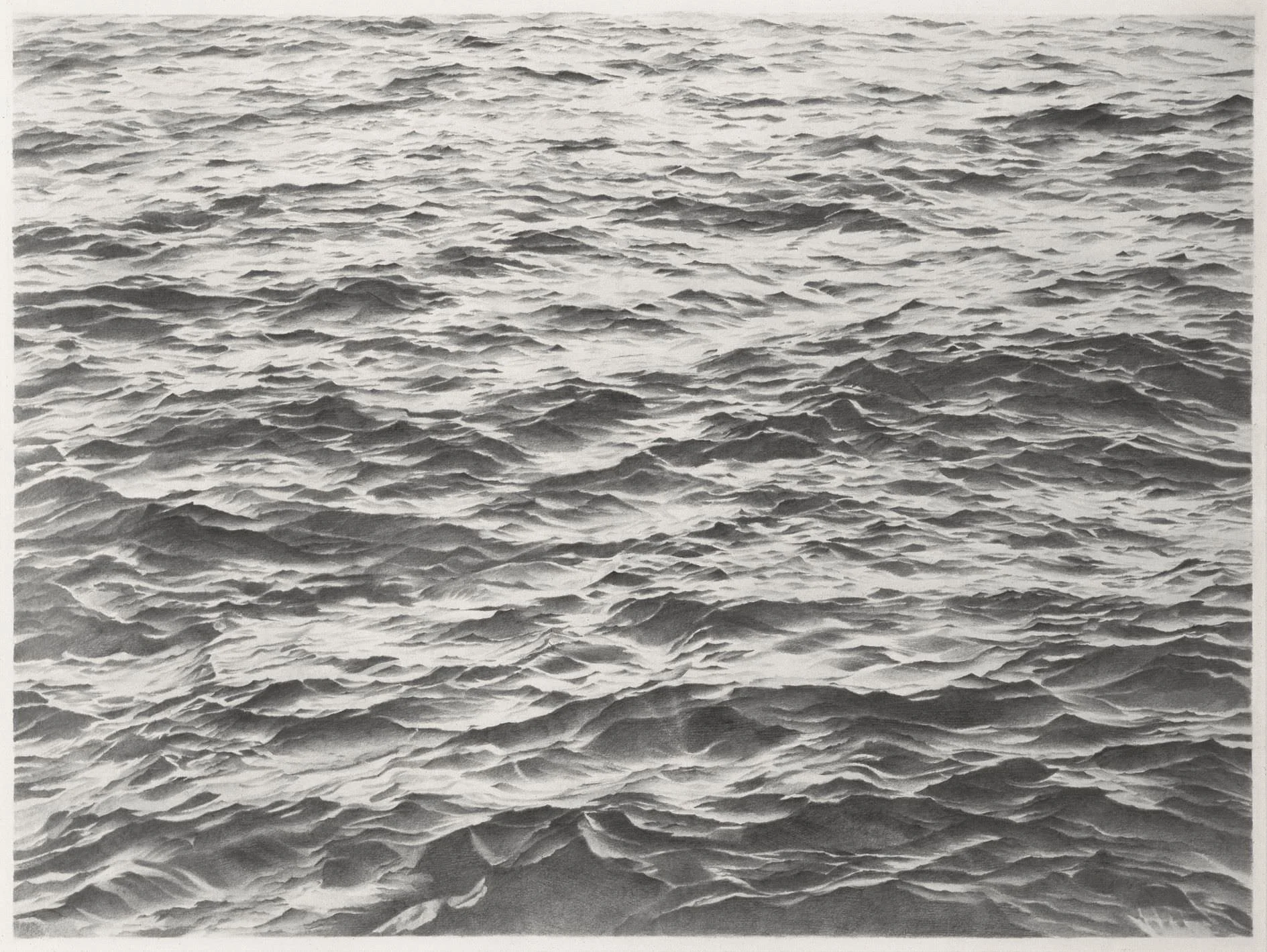

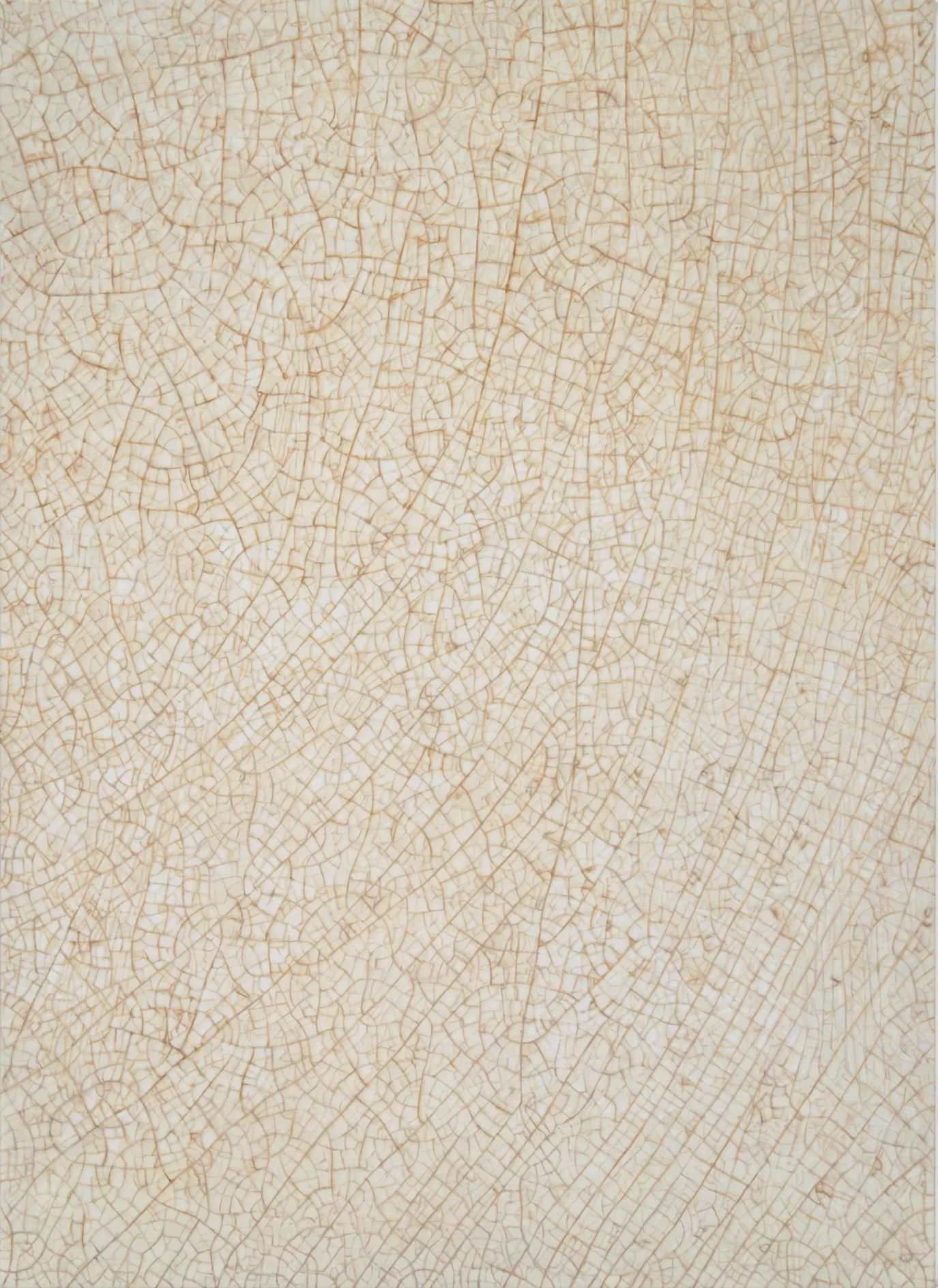

D’altra parte le ragnatele sono tra i suoi soggetti preferiti. Insieme a nuvole ma soprattutto: distese oceaniche, cieli stellati, superfici desertiche e, ultimamente, fiocchi di neve colti durante tumultuose tempeste. Si tratta di immagini incredibilmente dense di particolari che però hanno solo una vaga profondità, si ripetono identiche a se stesse, sono prive di un centro, di un inizio o una fine, e rifiutano quasi del tutto il colore. Lei in merito ha detto: “Mi piacciono i grandi spazi, li inserisco in una piccola area e dico: 'Sdraiati e resta lì, come un bravo cane'” (non è una frase casuale: ama i cani anche se adesso vive con un grosso gatto).

Ha anche detto di non copiare le fotografie: “ricostruisco le immagini”.

Tant’è vero che durante la sua carriera sessantennale di pittrice, disegnatrice, incisore e, in qualche modo, scultrice, Vija Celmins ha prodotto soltanto 220 lavori. Novanta di questi sono ora esposti alla Fondazione Beyeler di Riehen (un delizioso comune svizzero a una decina di minuti da Basilea) che le sta dedicando una sontuosa retrospettiva, diretta dalla curatrice capo della fondazione, Theodora Vischer, e dallo scrittore e curatore indipendente, James Lingwood. Cui hanno accostato un importante catalogo che sottolinea il lirismo dell’opera della signora Celmins con testi di scrittori e poeti ma anche la sua disciplina e il suo talento con quelli di altri artisti.

Tra loro la sudafricana Marlene Dumas (che ha recentemente portato a casa un record d’asta da 6,3 milioni, durante una stagione commerciale molto fiacca) ha scritto: “Per quanto tetri siano gli oceani, i campi stellati sono magnifici. Lei ha salvato le stelle dal luccichio di Hollywood. Vuole densità e resistenza, non intrattenimento magico. Nessuno può farle sembrare reali come lei. E poi le ragnatele, sono le più fragili e forse quindi le più belle. Ha pazienza e una disciplina che si vede. Tutto ciò che non è essenziale lo cancella, cancellando così anche se stessa dal risultato finale”.

Anche la signora Celmins da parecchi anni a questa parte economicamente se la cava bene (i suoi dipinti sono in genere venduti per un minimo di tre milioni). E già prima di questa retrospettiva in Svizzera il suo lavoro era stato al centro di mostre al Moma e al Whitney di New York , al Los Angeles County Museum, al San Francisco Museum of Modern Art , all'Institute of Contemporary Arts di Londra e al Centre Pompidou di Parigi. Nonostante ciò al di fuori del mondo dell’arte il suo nome resta poco conosciuto, sia per la sua produzione limitata che per una certa ritrosia a promuovere in qualsiasi modo la propria opera (rilascia rare interviste, ad esempio).

Anche per questo, la retrospettiva alla Fondazione Beyeler, dove viene, tra le altre cose, proiettato il cortometraggio, “Vija”, dei famosi registi Bêka & Lemoine (“in cui l’artista- spiega il museo- riflette sulla pratica artistica di una vita aprendo nel contempo le porte del suo atelier e persino i cassetti del suo archivio”) è un’occasione fuori dall’ordinario per conoscerla.

Vija Celmins, Untitled (Web #1), 1999 Senza titolo (Rete #1) Carbocino su carta, 56,5 x 64,9 cm Tate, ARTIST ROOMS acquisito congiuntamente con le National Galleries of Scotland grazie alla donazione d’Offay con il sostegno del National Heritage Memorial Fund edell’Art Fund 2008 © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Foto: Tate

Nata a Riga nel 1938, Vija Celmins, fu costretta a scappare insieme alla sua famiglia dalla Lettonia già nel ’44 mentre l’Armata Rossa stava prendendo il controllo del Paese. Fuggirono su una nave tedesca durante l’epilogo della Seconda guerra mondiale per poi trasferirsi da un campo profughi all’altro, esponendosi al rischio di attacchi americani o inglesi. Ma se la cavarono, e nel ’48 il Church World Service li aiutò a ricominciare una vita negli Stati Uniti. Finirono ad Indianapolis, una città che alla piccola Vija non piaceva.

L’inizio fu difficile, visto che non sapeva nemmeno una parola di inglese e in quel periodo disegnare per lei fu un conforto e una medicina. Leggeva anche molto e le pagine di un fumetto le permisero di imparare l’inglese scritto.

Comunque nel giro di un lasso di tempo non troppo lungo si integrò completamente. Indianapolis però continuava a non piacerle e, quando fu il momento, andò a studiare all’UCLA di Los Angeles in California (tra i suoi insegnanti c’era Robert Irwin). Di lì si sarebbe spostata visitando i deserti che tanto spazio poi avrebbero avuto nella sua opera (li vide anche dall’alto, su aerei pilotati dai colleghi James Turrell e Doug Wheeler).

Ma la decisione di vivere sulla costa Est, avvenuta dopo uno scambio di abitazione con la collega Barbara Kruger, fu più ragionata (gli artisti che conobbe lì le parvero più concentrati ed ambiziosi; tra loro: Richard Serra, Joel Shapiro e Chuck Close; le vibrazioni nell’aria erano più in sintonia con il suo approccio alla pratica e i suoi obiettivi). E per questo definitiva: ancora oggi ha uno studio a Long Island (un’isola costiera di fronte a New York) e un piccolo loft a Soho (nel distretto di Manhattan).

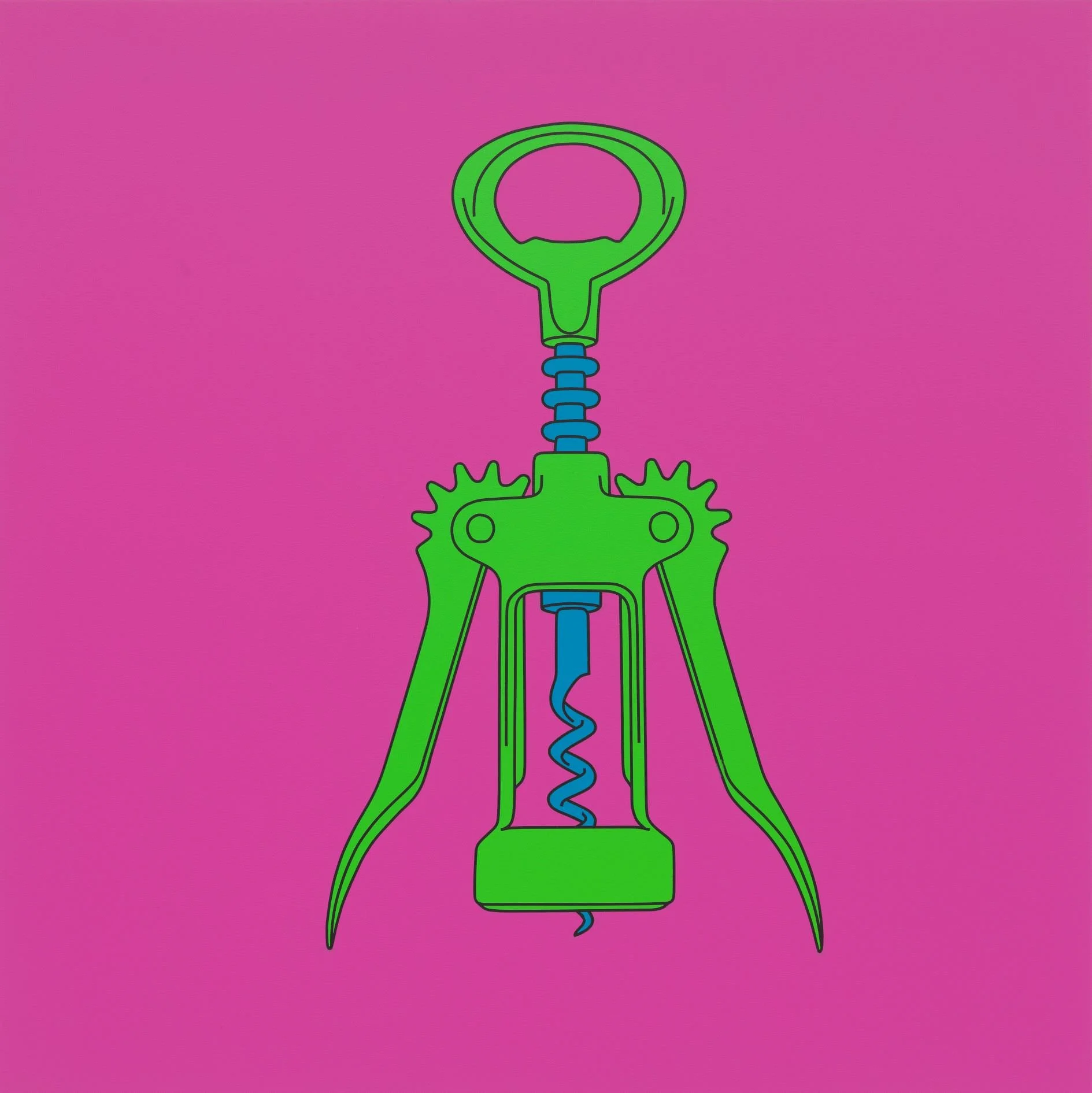

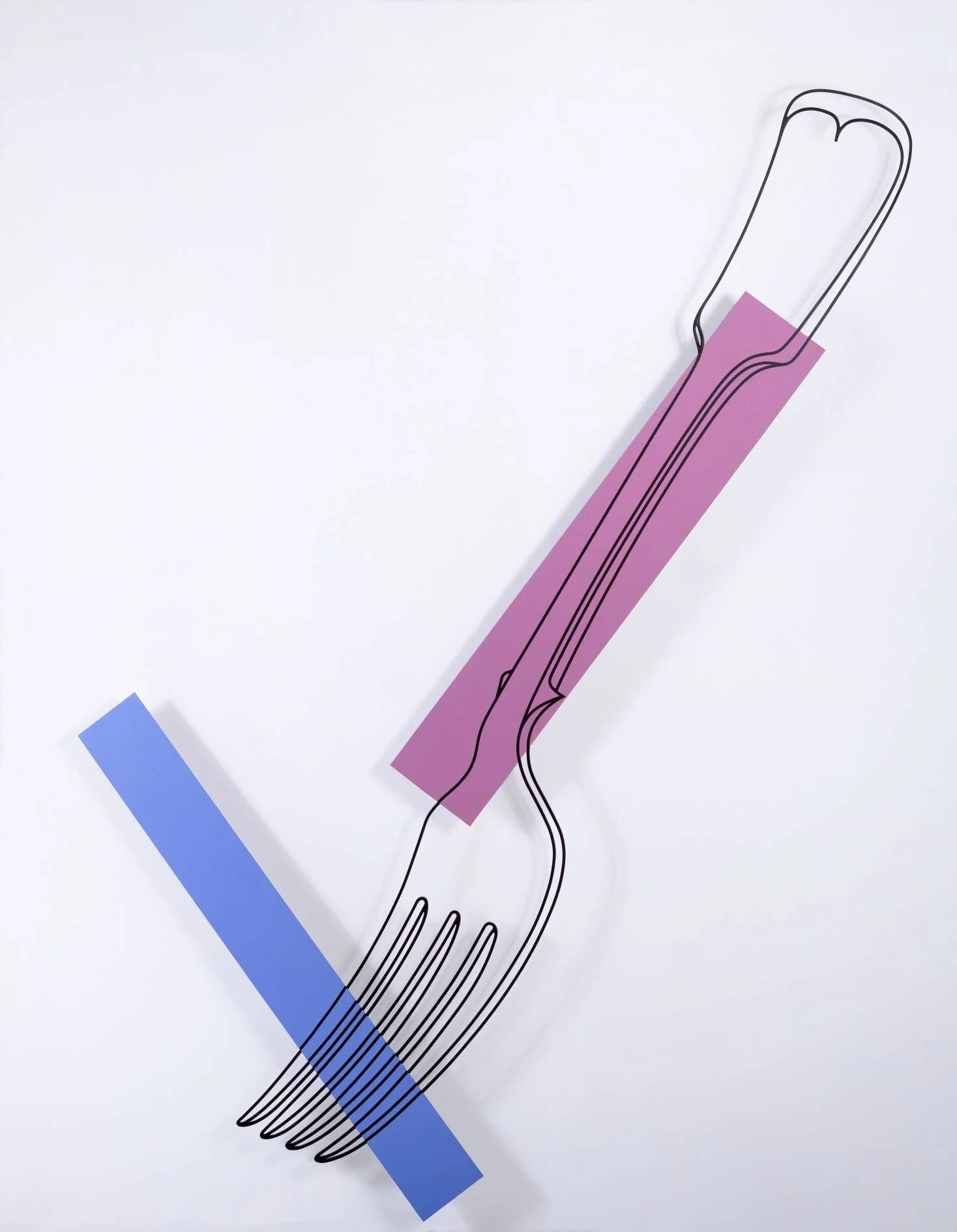

All’inizio della sua carriera la signora Celmins aveva dipinto i pochi oggetti che arredavano il suo appartamento da studentessa (in realtà un negozio sfitto nel quartiere Venice di Los Angeles): una lampada a stelo, una stufetta elettrica ecc. E’ chiaro che la sua intenzione non era quella di esaltare gli oggetti della nuova quotidianità post-bellica, anche se l’influsso delle nature morte di Giorgio Morandi (artista che per lei era un mito e la cui opera aveva avuto modo di vedere nel corso di un viaggio in Italia) li riveste di una patina vitale che, a contatto con il loro aspetto misero, diventa inquietante. Siamo negli anni ’60, quelli della Pop art, che ha influenzato questi dipinti così come le sculture di pettini e matite sovradimensionati (in questo caso anche il Surrealismo ha fatto la sua parte).

La guerra in Vietnam cambierà tutto e la signora Celmins comincerà a dipingere gli aerei militari americani di un'altra guerra, quelli che tanto l’avevano spaventata durante la sua infanzia (oltre a rivolte e conflitti violenti in genere).

Vija Celmins, Untitled (Big Sea #2), 1969 Senza titolo (Grande oceano #2) Grafite su fondo acrilico su carta, 85,1 x 111,8 cm Collezione privata © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery

Ma lei non era contenta della direzione che stava prendendo il suo lavoro e optò per una mossa drastica: smise di dipingere. Da allora e fino agli anni ’80 disegnò soltanto. Visto che quel che cercava di fare era distaccarsi dall’immagine e indurre lo spettatore ad esplorarla senza innescare in lui alcun sentimento in qualche modo sull’onda del Minimalismo, cancellando di fatto la linea che separa figurazione ed astrazione, le matite le sembravano un mezzo adatto a raggiungere il suo scopo.

Usava fogli piccoli e una sola matita alla volta, abolì completamente il colore. I soggetti li prendeva da fotografie che aveva scattato lei stessa, e che in seguito continuò a riutilizzare (quelle della superficie della luna e dei pianeti erano invece della Nasa). Le onde sull’oceano furono il suo primo esperimento (e sarebbero diventate un tema classico nella sua produzione): cominciava dall’angolo in basso a destra e terminava con quello in alto a sinistra, procedendo dal basso verso l’alto e poi dall’alto verso il basso; per creare i chiaroscuri delle onde, invece, si limitava ad esercitare una pressione diversa sulla matita. Non cancellava mai

Nel ’79 le venne l’idea di raccogliere dei sassi di fiume che trovava particolarmente belli e rappresentativi e provare a riprodurli fedelmente per poi accostare quelli veri alla loro rappresentazione. Per farlo fece fare delle fusioni in bronzo della forma e poi dipinse la superficie con pennelli minuscoli con cui imitava ogni microscopica macchiolina di colore (in quest’opera alcuni hanno visto l’infusso di Jasper Johns, altro maestro che aveva avuto occasione di conoscere). Vennero talmente bene che persino lei pare faccia fatica a distinguerli. Anche se per finirle impiegò cinque anni.

Vija Celmins, To Fix the Image in Memory I-XI, 1977-1982 Fissare l’immagine nella memoria I-XI Undici pietre e undici oggetti creati (bronzo e colore acrilico), dimensioni variabili The Museum of Modern Art, New York. Dono di Edward R. Broida in onore di David e Renee McKee, 2005 © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Foto: Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Da quel momento in avanti riprese a dipingere. Cieli notturni, galassie, porzioni d’oceano, distese desertiche e, in tempi recenti anche neve. La sua tecnica l’autore e critico statunitense, Calvin Tomkins, l’ha descritta così nel ritratto che le ha dedicato sulla rivista New Yorker: “Dopo aver ottenuto l'immagine iniziale su tela, ricopre ogni stella con una minuscola goccia di cemento liquido e, quando questo si indurisce, ridipinge l'immagine. Può ripetere questo processo venti volte o più, carteggiando l'intera superficie, prima di stendere lo strato successivo di nero avorio mescolato con terra d'ombra bruciata, blu oltremare e a volte un tocco di bianco. Quando decide che lo sfondo è sufficientemente sviluppato, raschia via il cemento e, usando il pennello di zibellino più piccolo, riempie i piccoli buchi con vernice bianca mescolata con blu ceruleo, o a volte terra d'ombra naturale o ocra gialla”. La signora Celmins gli ha anche detto che più di una volta ha dovuto buttare dei dipinti per il troppo carteggiare. D’altra parte, lei, non si è mai fatta problemi a ricominciare da capo un lavoro che non la soddisfaceva.

Le ragnatele (altro suo soggetto molto esplorato), a differenza dei disegni delle onde, sono fatte con il carboncino sovrapposto in numerosi strati per poi creare le forme cancellando.

In un modo o nell’altro la tecnica della signora Celmins richiede pazienza, tempo e dedizione. Umiltà e fiducia nella propria perseveranza che si potrebbero paragonare al tentativo di svuotare la mente attraverso l’arte di alcuni suoi colleghi in Oriente. Non fosse che il suo lavoro per gran parte del tempo richiede anche attenzione.

Lei in merito ha detto: “Per quanto il mio lavoro si avvicini ai fatti, rimane pur sempre finzione, inventata e realizzata a mano. Le immagini trovate da cui dipendo mi permettono di dedicare molto tempo alla cura dell'opera, stendendo un'immagine più e più volte sulla superficie in modo che appartenga a quel luogo e a nessun altro. Quest'opera è la registrazione di uno sguardo indagatore e intenso, qualcosa di interiore che passa da me a essa e qualcosa che essa mi dice. Una relazione (…)”.

L’importante retrospettiva che la Fondazione Beyeler dedica a Vija Celmins, prende in considerazione l’intera produzione dell’artista statunitense (comprese stampe e sculture) dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Si concluderà il prossimo 21 settembre.

Vija Celmins, Astrographic Blue, 2019-2024 Blu astrografico Olio su tela, 50 x 33 cm Matthew Marks Gallery © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Foto: Aaron Wax, Courtesy Matthew Marks Gallery

Vija Celmins Untitled (Regular Desert), 1973 Senza titolo (Deserto uniforme) Grafite su fondo acrilico su carta, 30,5 x 38,1 cm Collezione privata © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Foto: Kent Pell

Vija Celmins Plate, 2013-2023 Oil on canvas, 45.7 x 33.6 Private Collection, Courtesy Matthew Marks Gallery ©Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery Photo: Aaron Wax, Courtesy Matthew Marks Gallery

Vija Celmins, Shell, 2009-2010 Oil on canvas, 45.7 x 33 cm Private Collection ©Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery

Installation view «Vija Celmins», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Photo: Mark Niedermann

Installation view «Vija Celmins», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Photo: Mark Niedermann

Installation view «Vija Celmins», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Photo: Mark Niedermann

Installation view «Vija Celmins», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Photo: Mark Niedermann

Installation view «Vija Celmins», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025 Photo: Mark Niedermann