NIKO PIROSMANI, NANNY GOAT Oil on cardboard, 83.4 x 101 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation

Nato in relativa povertà e morto in miseria, il pittore primitivista georgiano Niko Pirosmani (1862–1918), è stato protagonista di un’importante mostra alla Fondazione Bayeler di Basilea (Svizzera) che si è conclusa domenica scorsa. Era la prima retrospettiva internazionale a lui dedicata in Europa occidentale (dopo quella, meno approfondita, dell’Albertina Museum in Austria del 2018). Eppure Pirosmani, con le sue composizioni studiate, i personaggi dai volti inespressivi, i pochi colori intensi che emergono dall’oscurità delle tele cerate, oltre ad essere molto conosciuto e amato in Georgia, per un certo periodo ha goduto di grande fama postuma (gli sono stati dedicati libri, mostre e film, Picasso per lui ha fatto un lavoro e lo ha paragonato a Van Gogh) e il suo mito si è legato alla storia delle avanguardie.

D’altra parte la biografia di Niko Pirosmani ci arriva costantemente interrotta da buchi, rattoppata da racconti, arricchita da affascinanti leggende. Ed è una storia strana: a tratti fiaba, più spesso tragedia. Nato da una famiglia di contadini nella regione orientale della Cachezia (che si distingue per i vigneti), Pirosmani, aveva due sorelle maggiori. Ed è appunto per andare a vivere da una queste che, nel 1870 dopo la morte del padre, si trasferisce nella capitale, Tbilisi. Per poco tempo le cose vanno bene poi muore anche la sorella, allora Pirosmani va a lavorare a casa di una famiglia benestante, dove impara a leggere e scrivere sia in georgiano che in russo.

Intraprenderà molti mestieri (il negoziante, il ferroviere, il pastore, il disegnatore di insegne) senza avere successo in nessuno. Girovagherà, senza un proprio tetto sulla testa e un minimo di stabilità economica per tutta la vita. Alla miseria si deve anche la sua morte prematura (aveva solo 56 anni), visto che l’influenza, con ogni probabilità, non gli sarebbe stata fatale se non fosse stato debole e malnutrito.

Naturalmente, a dispetto delle difficoltà, ha continuato sempre a dipingere

Era autodidatta e, pare lavorasse su commissione (si dice per i negozianti di Tbilisi, ma non ci sono elementi che lo confermino o smentiscano). Faceva un largo uso del colore nero perché poteva comperarlo a prezzi irrisori dagli impresari di pompe funebri e gli capitava di riutilizzare vecchie insegne di latta al posto della tela. Di certo non era parsimonioso nella scelta dei soggetti: dipingeva persone povere e benestanti, animali di ogni genere, nature morte e temi storici. Non faceva paesaggi urbani ma arricchiva con fiori, piante e scampoli di vedute della sua terra ogni opera. Aveva una pennellata vigorosa e non si perdeva nei chiaroscuri: nelle sue tele le figure emergono dall’oscurità o da campiture di colori pieni, si prendono il centro della scena senza timidezze e ci guardano diritte negli occhi con aria inespressiva. O meglio uomini e donne sono inespressivi, gli animali domestici no, a volte il loro sguardo è dolce, altre illuminato dalla simpatia, altre ancora è amorevole. I colori sono pochi ma decisi, sempre strettamente imparentati ai toni primari, la composizione molto solida, di quando in quando il pittore ci suggerisce la profondità ma in genere preferisce impedire al nostro sguardo di vagare.

La sua pittura semplice, solida, diretta e intuitiva, nel 1912 incontra il poeta russo Mikhail Le-Dantju e gli artisti georgiani d’avanguardia Kirill e Ilia Zdanevich nelle osterie della capitale e l’anno successivo, le opere di Pirosmani saranno esposte a Mosca insieme a quelle di Marc Chagall, Natalja Gončarova e Casimir Malevič. Il poeta e i due artisti lo supporteranno pure collezionando i suoi dipinti ma poi la guerra gli metterà ancora una volta i bastoni tra le ruote.

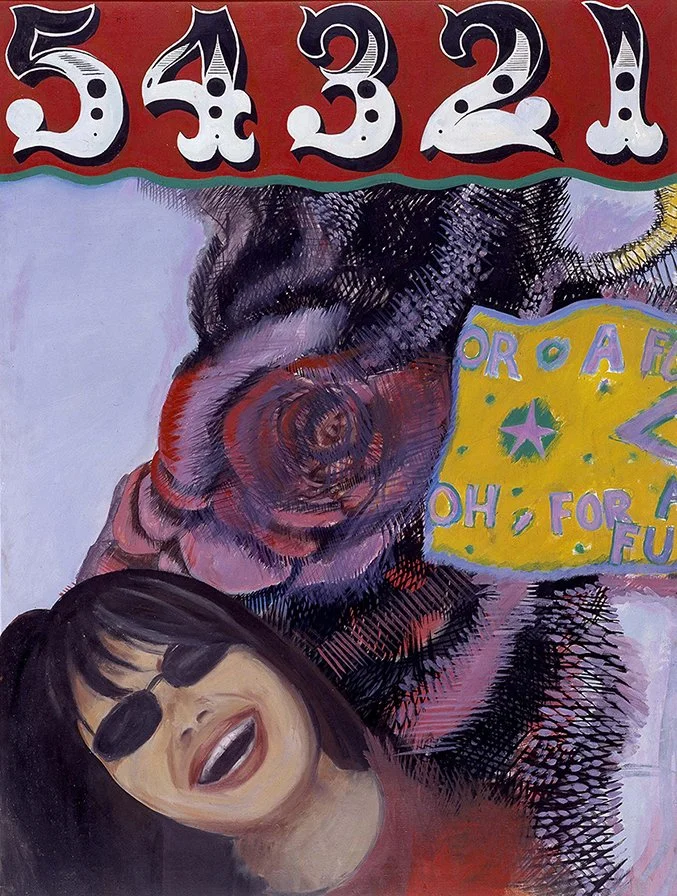

Si dice a un certo punto si fosse innamorato di un’attrice francese (Marguerite de Sèvres ritratta nel dipinto “The actress Margarita”) e che le avesse comperato tanti fiori da coprire la piazza su cui si affacciava l’alloggio che la donna aveva a Tbilisi. Si dice anche che l’avesse ingannata facendole credere di essere ricco e che lei, una volta scoperta la bugia, fosse partita in fretta e furia. Questa storia potrebbe non essere vera, ma lo scrittore russo Konstantin Paustovskii (premio nobel per la letteratura nel ’65) la descrisse in un suo romanzo tramandandola ai posteri. E non fu il solo. Ancora una volta il destino di Pirosmani sovrappone il mito alla realtà e poi mischia le carte.

Della sua vasta produzione oggi sono rimaste circa 200 opere, il resto è andato perduto. Alla Fondazione Beyeler (che adesso ospita una grande personale dell’artista canadese Jeff Wall) ne erano esposte 50.

NIKO PIROSMANI, THE ACTRESS MARGARITA Oil on oilcloth, 115.9 x 94 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation

NIKO PIROSMANI, TATAR CAMEL DRIVER Oil on cardboard, 99.3 x 99.3 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation

NIKO PIROSMANI, GIRAFFE Oil on oilcloth, 137.4 x 111.7 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundati

NIKO PIROSMANI, THE KAKHETIAN TRAIN Oil on cardboard, 70 x 141 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation

NIKO PIROSMANI, BEAR ON A MOONLIT NIGHT Oil on cardboard, 99.9 x 80 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation

NIKO PIROSMANI, PEASANT WOMAN WITH CHILDREN FETCHING WATER Oil on oilcloth, 112.3 x 92.6 cm The Collection of Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts of Georgia, Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation