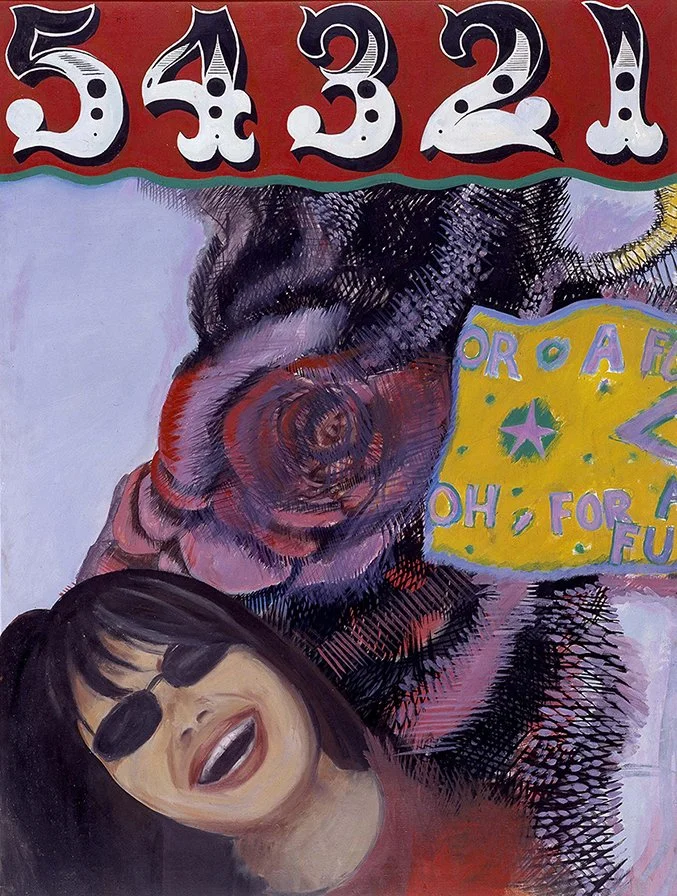

Arcangelo Sassolino No memory without loss 2023 Olio, acciaio, sistema elettrico 330 x 330 x 40 cm Courtesy Arcangelo Sassolino ©

Scenografica e densa di riferimenti agli antichi maestri della storia dell’arte, l’opera di Arcangelo Sassolino, dietro il sentimento di curiosità misto ad ironia suscitato dai marchingegni di cui l’artista si serve, nasconde un’anima tragica. Un’intensa amarezza, che emerge anche dalla sua ultima fatica. L’installazione cinetica ”No Memory without Loss” (2023), infatti, recentemente esposta nella Basilica Palladiana di Vicenza (città d’origine di Sassolino) insieme al “San Girolamo” di Caravaggio e a “Le quattro età dell’uomo” di Antoon Van Dyck, parla dell’ineludibilità della perdita, attraverso un disco rotante ricoperto di pittura ad olio industriale ad alta viscosità in perenne movimento e caduta.

Questo però non ha dissuaso il pubblico che si è riversato numeroso nella sede espositiva. Tanto che “Caravaggio - Van Dyck – Sassolino Tre Capolavori a Vicenza” è arrivata a totalizzare 62 mila visitatori in sole sette settimane (che nei mesi più freddi dell’anno in una città di provincia sono davvero tanti).

“Ci teniamo- ha commentato lo Studio Sassolino- a ringraziare l'intero team organizzativo e l'amministrazione (…).Un ringraziamento particolare va al curatore, Guido Beltramini, Direttore del Palladio Museum, e alla curatrice Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese, che con la loro competenza e dedizione hanno creato un legame unico tra le opere d'arte e l'architettura della Basilica Palladiana. Mentre si chiude il sipario, siamo entusiasti di annunciare che altri eventi sono in programma per i prossimi mesi”.

Nato nel ’67 a Vicenza. Arcangelo Sassolino, poco più che ventenne crea un gioco simile al cubo di Rubik attirando l’attenzione di Robert Fuhrer e della Nextoy, che ai tempi rappresentavano la Casio Creative Products. Assunto dalla società per l’ideazione e la produzione di prodotti elettronici si trasferisce a New York, dove rimane per sei anni e dove si avvicina all’arte. Una volta tornato in Italia ricomincia dalla lavorazione del marmo (va a perfezionarsi a Pietrasanta in Toscana), fino a quando non elabora il suo stile distintivo in cui le macchine spinte fino al loro estremo limite, si sposano alle tecniche artistiche più antiche per esprimere concetti di perdita, caducità, imprevedibilità, pericolo, fallimento, violenza. Da allora ha esposto in sedi prestigiose come il Palays de Tokyo di Parigi, o la Biennale di Venezia (ha rappresentato la Repubblica di Malta nel 2022, durante la 59esima edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte).

Rigorosamente analogici ma complessi, i macchinari di Sassolino, richiedono spesso la consulenza di un team di ingegneri ed esperti per suscitare sentimenti viscerali nell’osservatore. Un mix d’arte e fisica, che, oltre ai molteplici riferimenti ai maestri del passato, citando, tra le altre cose, le esperienze dell’arte cinetica europea fino a ricongiungersi agli interrogativi e alle ricerche di artisti contemporanei (ad esempio, in modi diversi, Sun Yuan & Peng Yu e Anish Kapoor).

“Il mio obiettivo- ha detto in diverse occasioni- è liberare la scultura dal problema della forma”.

Un concetto che ritorna in ”No Memory without Loss”. L’opera è, infattti, composta da un grande disco, apparentemente collocato in modo precario a parete, ricoperto di colore ad olio ad alta densità di un rosso intenso e profondo (simile nel tono, sia al drappo che copre il San Girolamo di Caravaggio, che al sangue). Il disco ruota su se stesso impedendo al colore, liquido ma vischioso, di colare direttamente a terra. Non prima almeno di aver compiuto varie, e potenzialmente infinite, circonvoluzioni sulla superficie del supporto.

“Il disco- ha spiegato lo Studio Sassolino- è un organismo che deve essere ricaricato, riportandovi l’olio colato al suolo. Da un lato è soggetto all’implacabilità del divenire, che conduce alla consumazione della sostanza. Dall’altro resiste alla caduta, a ciò che deve necessariamente accadere”.

La lotta tra la forza di gravità e la resistenza del colore rappresenta quella per la vita, la superficie circolare evoca una cupa cosmogonia. Ma l’opera, che fa anche riferimento all’Informale e all’Espressionismo Astratto, non respinge, è anzi piacevole da guardare; dotata di fascino tattile, ha un ché di ipnotico. In perfetto equilibrio tra pittura e scultura, lascia al caso il compito di scegliere i motivi in aggetto dallo spazio bidimensionale. Mentre il fatto che questi ultimi mutino continuamente mette in discussione l’immutabilità delle opere d’arte nello scorrere del tempo (malleabili alle diverse interpretazioni che segnano i periodi storici). Il colore industriale come la precisione ingegneristica indirizzano, infine, il pensiero verso le innovazioni tecnologiche, il mondo del design e della produzione industriale.

Arcangelo Sassolino ha un sito internet e un account instagram, che permettono di vedere diverse immagini di “No Memory without Loss” ma anche di altre sue opere, per farsi un’idea del loro complesso funzionamento e dell’energia che sprigionano.

Caravaggio - Van Dyck – Sassolino Tre Capolavori a Vicenza, Basilica Palladiana di Vicenza, veduta dell'installazione. Fotografia: Lorenzo Ceretta

Arcangelo Sassolino No memory without loss (particolare) 2023 Olio, acciaio, sistema elettrico 330 x 330 x 40 cm Courtesy Arcangelo Sassolino ©

Caravaggio - Van Dyck – Sassolino Tre Capolavori a Vicenza, Basilica Palladiana di Vicenza, veduta dell'installazione. Fotografia: Lorenzo Ceretta