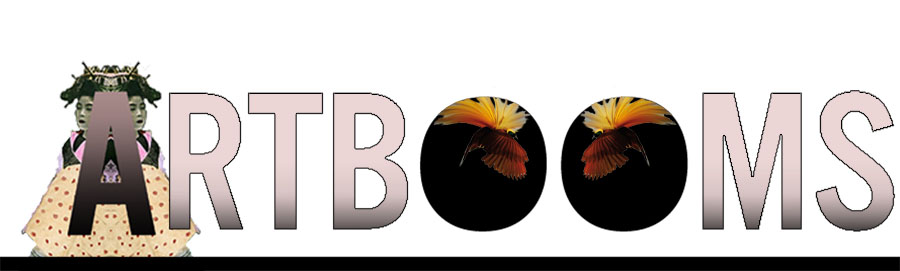

Melissa Cody. 4th Dimension. 2016. 3-ply aniline dyed wool. 26 × 28″ (66 × 71.1 cm). Courtesy the artist

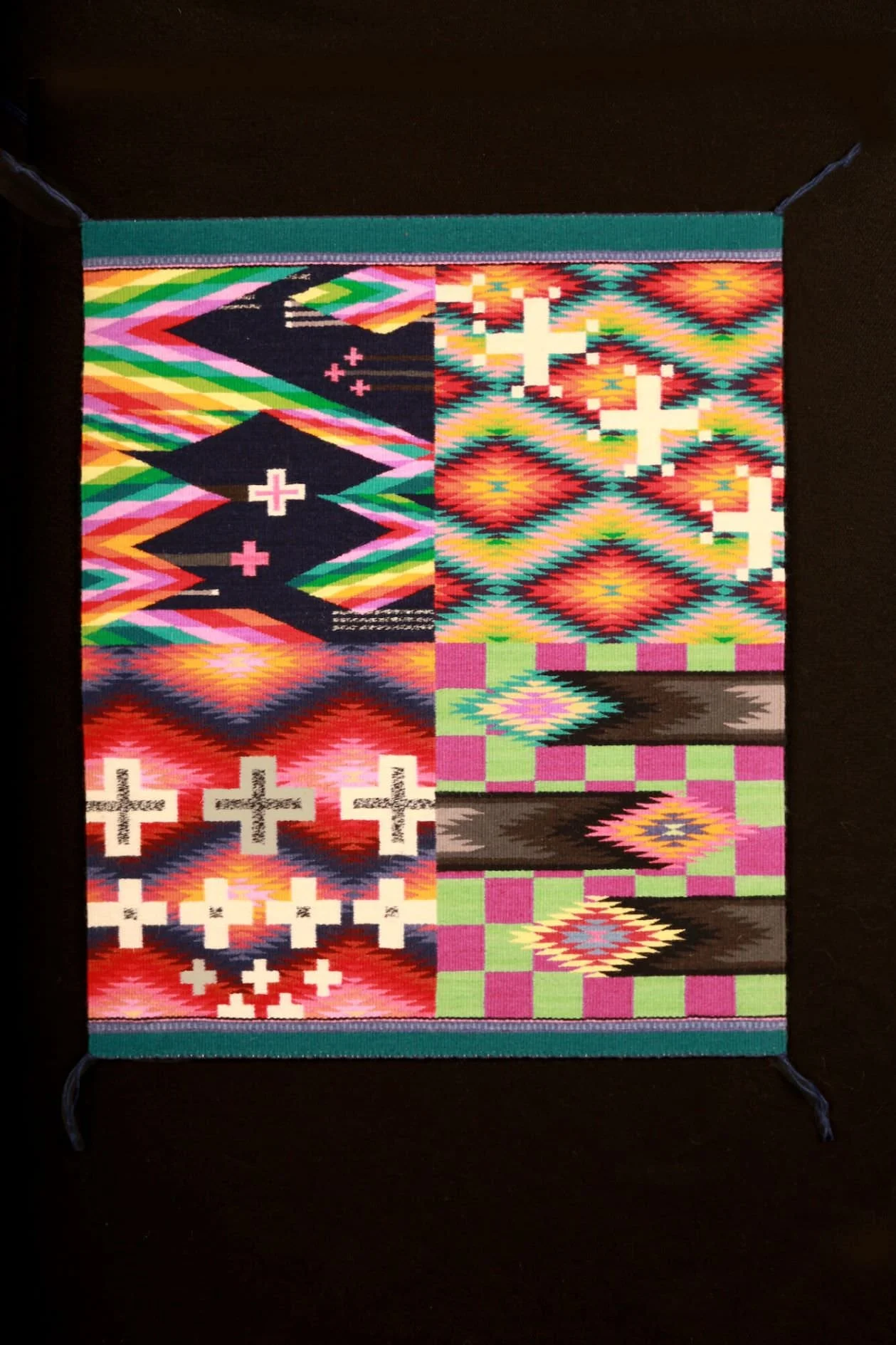

L’artista nativa americana, Melissa Cody, crea dei complessi arazzi dai colori vivaci che mixano abilmente simboli tradizionali Navajo\ Diné (letteralmente Il Popolo, che è il modo in cui i navajo fanno riferimento a se stessi), elementi di storia personale e di cultura pop.

Cody, che lo scorso anno è stata ospite del Museum of Art of São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) diretto da Adriano Pedrosa (curatore della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia, “Stranieri Ovunque- Foreigners Everywhere”), dal 4 aprile sarà al MoMA PS1 di New York con la personale: “Melissa Cody: Webbed Skies”

Nata nell’83 a No Water Mesa in Arizona, Cody, è un’artista tessile di quarta generazione e una fuoriclasse della tessitura Germantown Revival (si chiama così, perché a metà ‘800, quando questa tecnica nacque, i nativi americani disfavano, per poi filarle nuovamente, le coperte fornite loro dai mulini di Germantown in Pennsylvania). Non solo utilizza un telaio tradizionale Navajo, di cui lei stessa ha detto: “una volta che un pezzo è completo, non posso tornare indietro e rifarlo”, ma, a volte, lavora in modo intuitivo (cioè decide cosa rappresentare mentre opera), oltre ad usare colori di origine naturale (dalle tonalità accese, quasi psichedeliche), fatti a mano da lei stessa.

Del resto, Cody, ha cominciato a tessere quando aveva appena 5 anni.

Laureata in arte e studi museali all'Institute of American Indian Arts di Santa Fe e poi stagista al Museum of International Folk Art di Santa Fe e al Museo Nazionale degli Indiani d'America di Washington, si è spostata per gli Stati Uniti e adesso vive a Long Beach in California. Cody, insomma, è una nativa americana contemporanea, fortemente legata alla propria cultura d’origine ma anche una statunitense di oggi. Questo elemento della biografia, spesso si riflette sulle sue opere, creando dei vitali cortocircuiti, come quando la nostalgia per i videogiochi vintage si insinua tra i motivi a rombi tradizionali, oppure: la grafica computerizzata, i glitch delle macchine, l’estetica costruttivista e i tratti del paesaggio, guadagnano un posto d’onore nelle sue creazioni.

A volte, invece, la dualità si manifesta in modo sofferto ed intimo come in “Dopamine Regression” (Regressione della dopamina del 2010), creato per il padre affetto dal morbo di Parkinson, in cui le croci nere nella rappresentazione simboleggiano il profondo dolore della figlia, mentre quelle rosse fanno riferimento sia all’ambito medico che alla dea Navajo, Spider Woman (divinità benevola e forte che insegna l’arte della tessitura). O come in “Deep Brain Stimulation” (Stimolazione cerebrale profonda del 2011) di nuovo dedicato al padre, in cui l’artista trasforma il trattamento neurale per la malattia del genitore in un arcobaleno di colori.

Lei della sua pratica ha detto: “La mia generazione sta portando la tessitura verso un percorso successivo: inserendola in un contesto artistico e utilizzandola anche come strumento per insegnare la storia del nostro popolo”

“Melissa Cody: Webbed Skies” (dove i cieli del titolo voglio essere elemento unificante delle differenze culturali) al MoMA PS1 di New York, abbraccia l’ultimo decennio di’attività dell’artista nativa americana, con oltre 30 arazzi e presenta tre nuove importanti commissioni. “La mostra- ha scritto il museo statunitense- promuove il dibattito sul futuro indigeno e fornisce un contesto per esplorare la complessità dei materiali, delle tecniche e delle cosmologie indigene”. Organizzata in collaborazione al MASP, è curata da Isabella Rjeille (curatrice MASP) e Ruba Katrib (curatrice e direttrice degli affari curatoriali al MoMA PS1) e si potrà visitare fino al 2 settembre 2024.

Melissa Cody non ha un sito internet ma, a volte, condivide tappe e particolari del suo lavoro su Instagram.

Melissa Cody. World Traveler. 2014. Wool warp, weft, selvedge cords, and aniline dyes. 90 x 48 7/8 in. (228.6 x 124.1 cm). Courtesy the artist

Melissa Cody. Woven in the Stones. 2018. Wool warp, weft, selvedge cords, and aniline dyes. 39 1/4 x 23 5/8 in. (99.7 x 60 cm). Courtesy the artist

Melissa Cody. Deep Brain Stimulation. 2011. Wool warp, weft, selvedge cords, and aniline dyes. 40 x 30 3/4 in. (101.6 x 78.1 cm). Courtesy the artist

Melissa Cody. Path of the Snake. 2013. 3-ply aniline dyed wool. 36 × 24″ (91.4 × 61 cm). Courtesy the artist

Melissa Cody. White Out. 2012. 3-ply aniline dyed wool. 17 × 24″ (43.2 × 61 cm). Courtesy the artist